“프로는 성적으로 말한다. 프로에겐 연봉은 곧 자존심이다. 잘할수록 많이 받는 것 아닌가?” 흔히 선수들이 인터뷰에서 하는 발언이다. 틀린 말은 아니다. 고액연봉자일수록 출전 기회는 많고, 다소 부진하더라도 꾸준히 주전 자리를 보장 받기 때문이다. 또한 투자할수록 결과물은 커진다는 명제는 자본주의의 기본적인 논리 아닌가. 그렇다면 반대도 궁금해진다. 많이 받을수록 야구를 잘하는 걸까. 각구단별 상위 25위 이내의 연봉자들의 액수를 근거로 알아 봤다. 성적은 모두 순수 정규시즌 순위 기준이다. 데이터는 스탯티즈(www.statiz.co.kr) 제공.

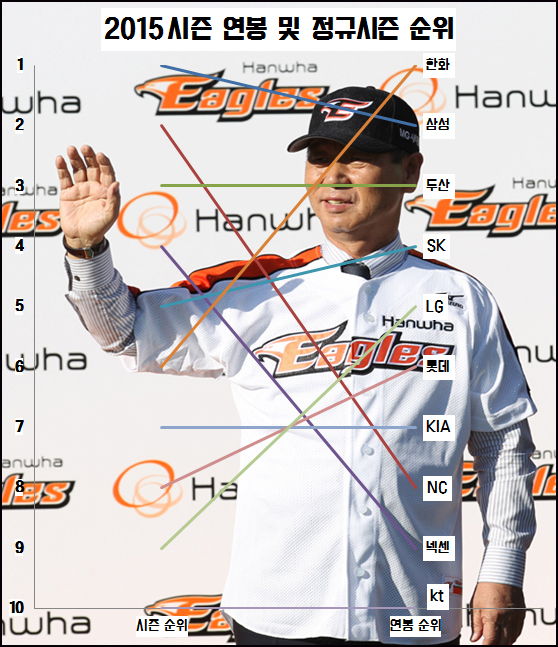

먼저 2015 시즌 성적부터 살펴 보자. 돈주머니를 가장 적극적으로 푼 구단은 한화다. KBO리그 사상 처음으로 상위 25명의 연봉 총액이 100억 원을 넘어섰다. 정확히 101억 5300만원이다. 지난 3년간 연봉 1위를 독점했던 삼성을 끌어 내렸을 정도로 한화의 머니 파워는 강력했다. 그러나 재미는 보지 못했다. 시즌 최종 순위는 6위. 시즌 막판 와일드카드 티켓을 눈앞에서 놓치며 가을 야구 진출에 실패했다.

한화의 경우처럼 적어도 올시즌만큼은 돈과 성적이 비례하지 않았다. 신생구단인 kt를 제외하면 사실상 연봉 꼴찌인 넥센(약 63억원)이나 그 위에 자리한 NC(약 65억원) 모두 가을 야구에 초대 받았기 때문이다. 반대로 고액 연봉 2~4위인 삼성(약 100억원)이나 두산(약 90억원), SK(약 86억원)도 포스트시즌에 진출했다. 결국 빅마켓과 스몰마켓이 사이좋게 가을야구를 벌인 셈이다.

본전 생각이 절실할 게 분명한 구단도 있다. 약 84억원을 쓰며 이 부문 5위에 걸친 LG인데, 최종 성적은 9위에 그쳤다. 10위인 kt(약 47억원)에 비해 두 배 가까이 몸값으로 지출하면서 거둔 성적이라 더 쓰렸다.

자, 그림을 크게 보자. 1997년부터 2014년까지 고액 연봉 1위 구단은 그에 걸맞는 성적을 거뒀을까. 18년 동안 네 구단이 1위를 차지했다. 삼성이 총 13번으로 가장 많고, SK와 LG가 각각 2번, 현대가 1번으로 그 뒤를 이었다. 여기서 그 해 한국시리즈에 진출했던 팀은 총 11번이다. 약 58%의 구단이 그래도 돈 쓴 보람(?)이 있었다는 뜻이다. 특히 2001년 이후 작년까지 14번의 한국시리즈에서 10번을 연봉 1위팀이 진출했다. 약 79%다. 세월이 갈수록 돈과 성적이 비례하게 된다는 방증일 터. 또한 단 한 구단만 빼면 모두 가을야구에 진출했다. 적어도 투자한 액수가 아깝진 않았던 셈이다.

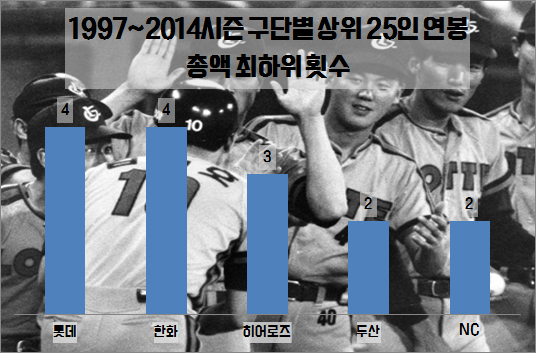

이쯤되면 궁금하다. 몇 가지 예외를 제외한다면 연봉과 순위가 비교적 일치한다는 것을 알았다. 그렇다면 반대는 어떨까. 연봉 꼴찌 구단은 성적도 꼴찌인지 알아 봤다. 18시즌 동안 최저 연봉팀이 가을야구에 진출한 것은 4번 뿐이다. 2004년의 두산, 2006년의 한화, 2014년의 NC(이상 3위), 2007년의 두산(2위)이 그들이다.

반면 정규시즌 꼴찌를 차지한 것은 5차례 있었다. 1997~1998년과 2002년의 롯데, 1999년의 쌍방울(그들의 마지막 시즌이다), 2010년의 한화다. 7위 역시 네 차례나 된다. 2001년 SK, 2008년 히어로즈, 2011년 한화, 2013년 NC다. 결국, 안 쓴 만큼 수확도 적었던 셈이다.

어쩔 수 없는 일일까. 야구판에도 금수저와 흙수저는존재하는 걸까. 소득의 격차는 벌어지고 돈을 써야만 레이스에서 승리한다는 것은 부정할 수 없는 현실인가. 그러나 예외는 있다고, 야구의 최대 미덕은 공평함이라고 웅변하는 팀이 있다. 연봉 규모는 꼴찌임에도 정규시즌 2위를 차지하고 한국시리즈에 진출했던 유일한 팀(+2006년 한화는 정규시즌 3위로 한국시리즈 진출), 바로 2007년의 두산이다. 삼성이 62억 원이 넘는 돈을 투자하며 통합 3연패를 꿈꾸던 그 해, 김경문 감독의 두산은 28억 8000만원을 썼다. 리그에서 가장 적은 돈이자, 삼성의 절반도 안 되는 금액이다. 1997년 이후 최상위와 최하위 계층의 소득 격차가 두 배 이상 벌어진 것은 처음 있는 일이다.

이전 해에도 연봉 7위(약 33억원)에 그쳤던 두산의 선전을 예상하는 이는 거의 없었을 것이다. 그러나 두산은 70승 2무 54패 승률 0.565를 기록하며 SK에 이어 패넌트레이스 2위에 오른다. 한국시리즈에서 역시 명승부 끝에 2승 4패로 준우승을 차지한다. 8년 뒤, 두산은 그때 못이룬 꿈을 이룬다. 올시즌 두산의 연봉 순위는 3위다.

온라인팀=이상서 기자 coda@joongang.co.kr

데이터=스탯티즈

그 딱 한 구단. 거기가 바로 LG다. 1999년과 2010년 고액 연봉 1위를 차지했다. 그러나 성적이 아쉽다. 양대리그 체제였던 1999년, 매직리그 소속이던 LG는 23억원에 가까운 돈을 연봉으로 썼다. 이는 당시 야구계의 큰 손인 삼성(약 22억 7000만원)과 현대(21억 9000만원)을 앞지르는 통 큰 투자였다. 마무리 김용수는 리그 전체 3위이자 팀내 1위에 해당하는 금액인 1억 5000만원을 받았고, 그와 배터리를 이룬 김동수는 1억 2500만원을 받았다. 소녀팬을 몰고다닌 김재현 역시 연봉 1억원. 호화 구단 LG는 그 해, 61승 1무 70패 승률 0.466를 기록해 매직리그 3위에 머물며 포스트시즌 진출에 실패한다.

11년 만에 연봉 1위를 재탈환한 2010년은 어땠을까. 56억 7900만원을 쓰며 이 부문 꼴찌인 한화(약 26억 5000만원)보다 두 배 넘게 썼다. 먼저 SK의 주전 외야수인 이진영을 5억 4000만원을 쥐어주며 모셔왔다. 또한 2007년 당시 잠실 라이벌인 두산의 에이스 박명환과 4년 총 40억원이란 투수 최고액 FA 계약을 체결했다. 2010년 박명환의 연봉만 5억 원이었다. 당시 LG의 억대연봉자만 14명이었다. LG는 그 해 6위를 차지했다.

'스포츠' 카테고리의 다른 글

| "日 '더 퀸즈' 우승 비결은 한국팀에게 배운 팀워크" (0) | 2015.12.08 |

|---|---|

| 신소연 강민호 결혼, 야구장 시구가 만든 인연 ‘눈길’ (0) | 2015.12.06 |

| 김현수가 두산 팬들에게 보내는 편지 (0) | 2015.12.04 |

| 외국인 선수 몸값, "일본보다 더 많이 주고 있다" (0) | 2015.12.04 |

| 한신 투수 이와모토 "오승환, 팀에 필요한 선수" (0) | 2015.12.04 |