[기획]구조조정 추진하되 투자 인색했던 일본 사례 경계해야

머니투데이 김지산 기자 입력 2015.11.27. 03:25

[머니투데이 김지산 기자] [[기획]구조조정 추진하되 투자 인색했던 일본 사례 경계해야]

영국은 해외식민지 개척시대인 19세기 철판을 겹쳐 구멍을 뚫은 뒤 굵은 못인 리벳을 꽂아 접합하는 리벳공법으로 세계 조선산업을 지배했다. 200년을 이어온 영국의 조선 패권은 1960년대 블록을 용접해 이어붙이는 용접·블록공법을 선보인 일본으로 넘어갔다.

일본의 아성은 오래가지 못했다. 한국이 1990년대 중반 이후 초대형 도크 투자에 집중하고 고객 맞춤형 선박을 제작하는 커스터마이징 전략을 구사해 일본의 주도권을 빼앗아 왔다.

그러나 권불십년. 거침없는 중국의 추격을 방어할 틈 없이 ‘한국호’는 스스로 불러온 해양플랜트라는 암초에 걸려 침몰 위기를 맞았다. 이대로 무너질 것인지, 다시 일어설 것인지, 조선업계가 중대 기로에 섰다.

◇한중일 ‘조선 삼국지’

일본의 세계 제패와 한국의 눈부신 비상, 중국의 거침없는 도전까지, ‘동북아 조선 삼국지’는 시장을 읽는 혜안과 예리한 투자 대결로 요약된다.

오일쇼크 이후 1975년부터 1990년까지 조선업이 장기 불황에 빠진 틈에 한국은 세계 최대 도크를 잇달아 짓는 승부수를 띄웠다. 그리고 1990년 중반 조선업 활황이 시작되자 대형 선박을 쓸어 담았다.

패권을 뺏긴 일본은 투자가 아닌 축소를 택했다. 결정적 패착이었다. 조선업 호황이던 1998년부터 연평균 임직원 증가율이 1%에 불과했고 2011~2013년에는 직원 수가 줄었다. 반면 한국은 IMF 외환위기 시절인 1998년부터 연평균 직원 수 증가율이 6%에 달했다. 금융위기 이후인 2010년을 제외하고는 임직원 수가 계속 늘었다.

연구개발(R&D) 투자액도 2010년 일본은 1억2000만달러(약 1370억원)로 한국 5억2000만달러(약 6000억원)의 20% 정도에 불과했다.

세계 조선업 패권은 이제 한국과 중국의 대결로 압축됐다. 중국은 중국선박중공업집단과 중국선박공업집단공사로 관리 체제를 이원화 해 경쟁을 유도한다. 의무해체선령을 10년 이내로 잡고 보조금까지 줘가며 친환경 선박 발주를 독려한다.

중국은 조선소 구조조정을 발표하면서도 국가기관 소속 연구개발 인력을 2008년 30만명에서 2013년 46만7000명으로 늘렸다.

◇쇠퇴? 재생? 기로에 선 한국 조선

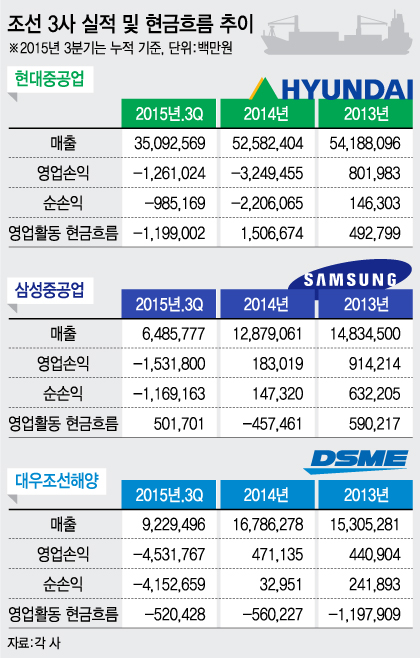

우리 정부도 조선소 구조조정 필요에 공감하며 방안을 모색 중이다. 현대중공업을 시작으로 삼성중공업, 대우조선해양 모두 인력 감축과 비용절감 등을 추진 중이다. 현대중공업의 경우 연초 1000명의 인원을 감축하고 최근에는 사장단이 임금을 반납하는 등 극한의 비용 절감에 나섰다. 대우조선도 최근 300여명 인원을 줄이고 자산 매각을 진행 중이다.

관건은 재기 가능성이다. 한국 조선업은 과거 일본처럼 구조조정 이후 부흥과 쇠퇴의 갈림길에 서 있다. 부활을 위해선 조선소 통폐합이 진행되더라도 연구개발과 시장 요구에 맞는 시설투자에 인색하지 않는 길을 가야 한다.

민동원 유안타증권 애널리스트는 “중국과 일본 사례를 참조하면 정부와 대주주의 지원 강도, 시설규모와 연구개발비 유지 여부가 산업의 신용도를 결정짓는다”고 말했다.

성동조선을 비롯한 STX조선, SPP조선, 대선조선 등 중소조선소의 경우 경쟁상대가 중국 조선소인 만큼 통합 관리가 합리적이라는 의견이 다수다. 영업과 설계, 원가경쟁력이 뛰어난 빅3 위주로 수주 활동을 벌여 통합 중소조선소에 건조를 맡기는 방안도 거론된다.

이 과정에서 정부의 강력한 구조조정 의지와 실행이 동반돼야 한다는 지적이다. 연구개발과 시설투자 역량을 한 데로 모아 중국과 경쟁을 벌여야 한다는 것.

업계 관계자는 “정부가 조선소와 조선소 채권단 각각의 이해관계를 조율하고 강력한 의지를 갖고 구조조정을 추진해야 한다”며 “구조조정 뒤에는 중소 조선소로서 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 다방면의 지원책을 강구해야 한다”고 주문했다.

김지산 기자 san@mt.co.kr

'조선' 카테고리의 다른 글

| 한진중공업, 해군 차기고속정 3척 1991억원에 수주 (0) | 2016.10.13 |

|---|---|

| 일본 조선 ‘미쓰비시 크루즈 쇼크’…한 척에서만 2조5000억원 손실 (0) | 2016.05.08 |

| 한국 조선 '30일天下'..中, 한달만에 1위 복귀 (0) | 2015.12.04 |

| 해안선 7500km 인도, 위기의 韓 조선업계 돌파구 될까 (0) | 2015.08.04 |

| 사옥 팔고·해외법인 정리… 조선 빅3, 고강도 구조조정 예고 (0) | 2015.08.04 |