과학과 학문의 발전을 가져온 세종의 인재경영

역사상 가장 많은 업적을 남긴 것으로 평가되는 세종대왕. 그 중에서도 신분을 막론하여 능력이 출중한 인재를 등용했던 그의 인재 경영 능력은 특히 눈여겨볼 필요가 있다. 이 달의 왕의 경영학에서는 학벌, 집안, 외모 등 조건이 중시되는 현대 사회에서 세종의 인재 경영 철학이 시사하는 바를 살펴본다.

지난 상반기 <시즌1. 왕의 경제학>에 이어 하반기에는 <시즌2.왕의 경영학>이 연재된다.

세종의 인재양성 기관, 집현전

“언제나 인재는 있지만 몰라서 쓰지 못하는 것이다.” 세종 20년 4월

세종의 인재관을 잘 보여주는 어록이다. 세종은 항상 인재에 배고픔을 느꼈던 군주였다. 이러한 내용은 실록에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 세종 8년에는 “정치가 흥하기 위해서는 반드시 일대의 영재(英才)가 있어야 한다”고도 했다. 세종 20년 3월에는 “열 집이 사는 작은 고을에도 반드시 충직하고 신실한 사람이 있는 법인데 하물며 온 나라 안에 어찌 사람이 없음을 걱정할 것인가. 다만 구하기를 정성껏 못하고 천거하기를 조심하지 않았는지 각별히 유념해야 한다”고 했다. 재위 29년에는 과거시험 문제로 ‘인재를 구해 쓰는 법’을 내기도 했을 만큼 세종은 ‘사람’을 중시했다.

세종의 인재관은 집현전(集賢殿)을 통해 발현되었다. 1136년 고려 인종 대 설치된 집현전은 조선 건국 이후에도 그대로 존치됐으나 본격적인 기능이 시작된 것은 세종 대였다. 이전까지 단순 학문 연문 기관에 불과했던 집현전은 1421년(세종 3년) 3월 확대·개편 되었다. 세종이 개편한 집현전의 기능은 크게 세 가지로 ‘서적의 보관과 관리·문헌 연구·국왕의 정책 자문’기관으로의 역할을 담당했다. 현대적 관점에서 보자면 도서관과 연구개발(R&D), 싱크탱크(Think Tank)*의 역할인 셈이다.

* 싱크탱크(Think Tank): 모든 학문분야 전문가의 두뇌를 조직적으로 결집해 조사·분석 및 연구 개발을 행하고 그 성과를 제공하는 것을 목적으로 하는 집단.

출처 : https://flic.kr/p/rAEKeD

개국한지 채 30년이 되지 않은 조선의 최고 경영자가 된 세종에게는 무엇보다 인재가 절실했다. 학문뿐 아니라 농업, 문학, 천문, 의학 등 전 분야에서 인재가 필요했다. 집현전의 기능 확대와 개편은 인재양성 기능을 강화하려는 세종의 복안이 반영된 결과이기도 하다(집현전은 신숙주, 박팽년, 성삼문, 이개, 서거정, 김수온, 강희맹 등 99명에 달하는 인재를 배출).

집현전에 들어온 학사들은 녹록치 않은 업무량을 소화해야 했다. 매일 철저한 일정관리 속에서 연구한 범위가 장부에 기록되었다. 이는 매월 말 왕에게 보고되었다. 집중적·체계적 관리 속에서 집현전 학사들은 단시간 내 경륜을 쌓았고, 세종의 국가 경영 이념 또한 빠르게 습득되었다.

총명하고 장래성 있는 젊은 관원에게는 휴가를 주고 마음껏 독서에 전념할 수 있게 하는 제도도 마련했다. 사가독서(賜暇讀書)*라 불린 이 제도는 세종 8년 처음 시행되었다. 처음으로 혜택을 받은 이는 집현전 학사 권채, 신석견, 남수문 등으로 이들은 ‘6개월 동안 집현전 업무나 조정 행사에 참여하지 않아도 좋으니 조용한 곳에서 독서와 연구에만 몰두하라’는 명을 받았다. 이른바 ‘안식년 제도’라 할 수 있다. 이밖에 학사들에 대한 세종의 지원은 적극적이고 폭넓었다. 집현전 학사들은 관리의 비리·부정을 감찰하는 사헌부의 규찰 대상에서 제외됐을 뿐 아니라 궁에 들여온 책을 가장 먼저 받아보았다. 왕이 집현전을 직접 방문하거나 음식을 보내는 일은 비일비재 했으며 신숙주, 성삼문 등에 견식을 넓히라는 의미로 중국유학을 보내기도 했다.

* 사가독서(賜暇讀書): 베풀 ‘사’, 겨를 ‘가’, 글자 그대로 ‘여가를 하사받아 독서를 하다’라는 의미.

신분과 감정을 초월한 인재등용

세종의 ‘인재 사랑’은 집현전 학사들에게만 국한되지 않았다. 신분의 차이도 세종에게는 문제가 아니었다. 장영실이 대표적인 경우다. 경상도 동래현의 노비였던 장영실은 손재주가 좋아 동네에서 소문이 자자했다. 소문을 듣게 된 세종은 바로 장영실을 불러들였다. 세종시대의 농토는 천수답(天水畓)*으로 농사철을 앞두고 가뭄이 지속되어도 농부들이 할 수 있는 일은 고작 호미나 쟁기로 땅을 질러 물기의 정도를 알아보는 수준이었다. 이를 극복하기 위해 과학적 영농법의 개발이 필요했고, 세종은 장영실이 적임자라 보았다.

그러나 천한 출신의 장영실을 두고 신하들의 반대가 거셌다. 세종의 아버지 태종 또한 반대했다. 노비에게 벼슬을 내린다는 것은 상상조차 할 수 없던 시절이었다. 그러나 세종은 장영실에게 왕의 옷과 궁중의 금은재물을 책임지는 ‘별좌’ 벼슬을 내려 항상 곁에 있도록 했다.

출처 : https://flic.kr/p/jyB1Y3

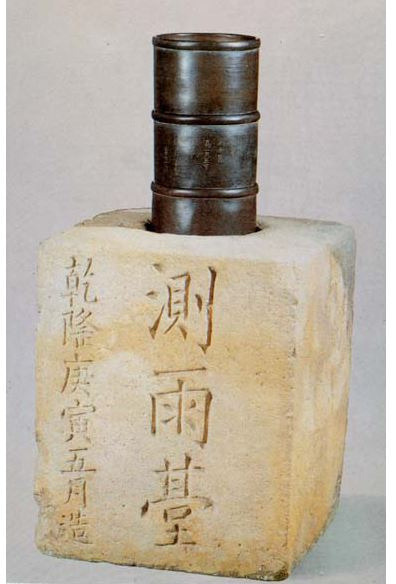

세종의 지원을 등에 입고 장영실은 세계 최초로 측우기를 발명했다. 혼천의(천체 관측 기구), 양부일구(해시계), 자격루와 옥루(물시계) 등도 장영실의 작품이다. 이는 백성들의 생활에 직접적인 도움을 줬다. 조선 정부의 비축미는 선조 대 50만석에 불과했으나 세종 대에는 500만석을 넘어서며 농업생산성이 최고조에 달했다.

세종의 인재관은 사적·정치적 악감정도 초월했다. 정승으로 이름을 날린 황희가 바로 그런 경우이다. 황희는 양녕대군의 폐위와 충녕대군(세종)의 왕위 등극을 강하게 반대했던 인물이다(1418년에는 양녕대군 폐위를 반대하다 태종의 진노를 사 유배를 가기도 함). 도덕성 또한 문제가 있었다. 대사헌 시절의 비리혐의, 반역자인 박포의 아내와 간통한 혐의 등 도덕적 잣대로는 관료에 부적합하다 할 수 있었다. 하지만 세종은 황희의 뛰어난 경륜과 실용 학문에 대한 능력을 보았다. 황희를 발탁한 세종은 변방의 육진 개척, 사군 설치, 외교와 문물제도 정비, 집현전을 중심으로 한 문물 진흥 등 나라의 주요한 일의 지휘·감독을 맡겼다. 18년간 정승을 지낸 청백리 재상은 세종에 의해 탄생한 셈이다.

* 천수답(天水畓): 저수지나 강으로부터 물을 끌어대거나 지하수를 이용할 수 있는 시설이 전혀 없는 지역의 논.

'경제와 경영' 카테고리의 다른 글

| 아버지 면담한 신동빈, 첫 일정은 롯데월드타워 방문 (0) | 2015.08.04 |

|---|---|

| 돈 빌려 집 사라더니, 1년 만에 뒤집은 정부 (0) | 2015.07.24 |

| 사우나 洗身師의 주식 얘기 듣고… 증권사 임원은 주식 정리했다는데 (0) | 2015.07.24 |

| 흥행 실패 예고된 홈플러스 매각, 남은 건 고용승계 이슈 (0) | 2015.07.23 |

| 강달러의 그림자…폭탄맞은 세계 원자재시장 (0) | 2015.07.22 |