<출처> http://pub.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C03&mcate=M1003&nNewsNumb=20150818054&nidx=18055

⊙《고려사》에 의하면 3代祖를 王으로 追贈했지만 이름은 없어

⊙ 작제건-용건-왕건이라는 이름에 나타난 ‘建’은 신라어 존칭 ‘干’이 와전된 것이거나

친족임을 표시한 글자

⊙“왕건도 신하들처럼 姓이 없다가 즉위 후에 王씨 성을 쓰게 되었을 것”

글 | 김정현 역사저술가

|

| 태조 왕건을 비롯해 7명의 고려 임금 위패를 모신 숭의전(崇義殿). 경기도 연천에 있다. |

〈3대 조상들의 시호(諡號)를 정하여 증조부(曾祖父)를 시조원덕대왕(始祖元德大王)으로, 증조모(曾祖母)를 정화왕후(貞和王后)로, 조부(祖父)를 의조경강대왕(懿祖景康大王)으로, 조모(祖母)를 원창왕후(元昌王后)로, 부친(父親)을 세조위무대왕(世祖威武大王)으로, 모친(母親)을 위숙왕후(威肅王后)로 각각 추존(追尊)하였다.〉

여기서 흥미로운 것은 추봉된 태조의 조상들의 이름이 보이지 않는다는 점이다. 다만 고려 정종(靖宗) 때의 문신인 황주량(黃周亮)이 편찬한 《태조실록》의 기록에 의하면, 태조 왕건 아버지의 이름은 왕륭(王隆·용건이라고도 함)이고, 어머니의 성(姓)은 한(韓)씨라고 한다. 조선시대에 편찬한 《고려사》는 황주량이 고려 태조로부터 7대 목종(穆宗)에 이르는 사적(史蹟)을 기록한 것을 참고하여 고려 초기의 역사를 서술하였다.

《고려사》에서는 본문과 별도로 김관의(金寬毅)의 《편년통록(編年通錄)》과 민지(閔漬)의 《편년강목(編年綱目)》을 인용해 왕실의 세계(世系)를 기록해 놓았다. 이 책들은 오늘날 전해지지 않지만, 그 일부가 조선 초기에 편찬한 《고려사》에 인용되어 있다. 여기에 고려 태조의 조부는 작제건(作帝建), 증조부는 보육(寶育)으로 기록되어 있다. 그런데 여기서도 그들이 왕씨(王氏)라는 기록은 보이지 않는다.

曾祖母의 아버지를 追贈?

|

| 김관의의 《편년통록》에 나타난 왕건 계보의 문제점을 지적한 이제현. |

〈김관의는 말하기를 성골장군(聖骨將軍) 호경(虎景·보육의 할아버지)이 아간(阿干·신라 때 신하의 별칭) 강충(康忠)을 낳고 강충이 거사(居士·벼슬하지 않은 선비) 보육을 낳았으니 보육이 곧 국조원덕대왕(國祖元德大王)이고, 보육이 딸을 낳아 당(唐)나라 귀성(貴姓·명문세족)에게 시집보내서 의조(懿祖)를 낳았고, 의조는 세조(世祖·왕륭 또는 용건을 칭함)를 낳고 세조는 태조(왕건)를 낳았다고 하였다.

만일 김관의의 말대로 한다면 당나라 귀성이라는 자는 의조에게 아버지요, 보육은 의조 아버지의 장인(丈人)이 되는데(당나라 숙종이 보육의 사위가 되었다고 하는 데서 나온 말) 보육을 국조(國祖·‘왕조의 시조’라는 뜻)라고 칭한 것은 무슨 이유인가?

김관의는 또 말하기를 태조가 3대의 조상들을 추존하였는데 아버지 세조를 위무대왕으로 어머니를 위숙왕후로 증조모를 정화왕후로 증조모의 아버지인 보육을 국조원덕대왕으로 각각 추존하였다고 했다. 그의 이런 말은 추존에서 증조부를 생략하고 증조모의 아버지를 써넣어서 합하여 3대 조상들이라고 한 것인데 이것 또한 무슨 까닭인가?〉

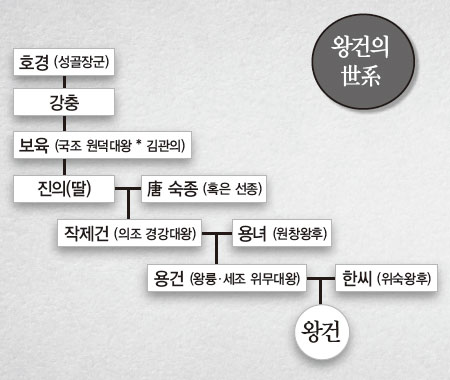

《고려사》에 인용된 《편년통록》에 의하면, 고려 태조 계보는 다음과 같다.

〈호경(성골장군)-강충-보육(강충의 둘째 아들)-진의(辰義·보육의 둘째 딸로 당나라 숙종(肅宗)과 관계를 가짐)-작제건(아버지는 당나라 숙종, 어머니는 진의, 부인은 용녀)-용건(부인은 한씨)-왕건(고려 태조).〉

이 계보에 나오는 인물 중에서 보육은 시조, 즉 국조 원덕대왕으로, 작제건은 의조 경강대왕으로, 용건은 세조 위무대왕으로 추존되었다. 그럼에도 《고려사》의 본문에서는 추존된 왕의 시호만 기록했지, 이름은 기록하지 않았다. 왜 그랬을까? 보육, 작제건을 태조 왕건의 실제 조상이 아니라 한낱 전설 속의 인물로 생각해서일까?

‘王’이라는 姓을 쓸 수 있었을까?

앞에서 이제현이 지적한 것은 보육과 강충 그리고 호경은 왕건의 할아버지 작제건의 외족(外族) 조상들이었지 친가(親家)의 조상들은 아니었다는 것을 지적한 것이다.

김관의의 《편년통록》에 의하면, 보육에게는 두 딸이 있었는데 둘째 딸은 이름이 진의였다. 진의는 당나라 숙종이 황제가 되기 전 젊었을 때에 고려 땅에 유람차 왔다가 진의와 관계를 가져 자식을 보았다고 한다. 두 사람 사이에서 태어난 아이가 태조 왕건의 할아버지 작제건이라는 것이다. 이 기록이 사실이라면 고려 태조 왕건에게는 당나라 황실의 피가 흐르고 있는 셈이다.

김관의의 《편년통록》은, 도선(道詵)이 일찍이 태조의 아버지 용건을 만났을 때 “아들을 낳게 되면 성은 왕(王), 이름은 건(建)으로 지어주라”고 하였다고 전한다. 이에 대해 이제현은 이렇게 비판했다.

〈태조의 아버지에게 성이 있었을 것인데 자식이 아버지와 다르게 성을 고치게 하라 하다니 천하에 그런 말이 어디 있는가? 이치에 맞지 않는다.

더욱이 태조와 세조(용건)는 궁예(弓裔)를 섬겼다. 궁예는 원래 의심과 시기가 많은 사람이었다. 그런데 태조가 ‘왕’이란 글자로 성을 삼았다면 자신을 위험에 빠지게 하는 것이었다. 궁예가 그런 ‘왕’이라는 글자로 성을 쓰게 했겠는가?〉

《고려사》를 비롯한 다른 어느 자료에서도 고려 태조의 선대(先代)가 어떤 성을 갖고 있었는지에 대한 기록은 없었다. 오히려 고려 태조의 윗대에서도 성은 갖고 있지 않았던 것으로 보인다.

姓이 없던 역사 속 인물들

궁예나 왕건은 통일신라 말기의 사람들이다. 신라가 삼국을 통일한 이후에도 대부분의 백성에게는 성이 없었다. 왕족이나 신라 6촌(村)에서 비롯된 여섯 성씨를 비롯한 일부 세족(勢族)들만이 성을 쓸 수 있었다.

통일신라 말기에 이르자 각 지역에서 반란이 일어났다. 상주(尙州) 지역의 원종(元宗), 죽산(竹山) 지역의 기훤(箕萱), 원주(原州) 지역의 양길(梁吉) 등이 당시 유명한 반란의 우두머리들이다. 이들 역시 이름만 있을 뿐, 성은 없었다.

태조 왕건이 궁예를 몰아내고 왕이 되는 것을 도운 네 명의 부장(副長), 즉 홍술(弘述), 백옥삼(白玉三·白玉杉), 능산(能山), 사귀(沙貴)도 이름만 있을 뿐 성은 없었다. 태조는 즉위한 후 홍술에게는 홍(洪), 백옥삼에게는 배(裵), 능산에게는 신(申), 사귀에게는 복(卜)씨 성과 함께 번듯한 중국식 이름을 하사(下賜)했다. 이로써 홍술은 홍유(洪儒), 백옥삼은 배현경(裵玄慶), 능산은 신숭겸(申崇謙), 사귀는 복지겸(卜智謙)이라는 성명을 갖게 되었다.

통일신라 후기에 해상왕(海上王)으로 이름을 떨친 장보고(張保皐)의 경우도 비슷하다. 본래 남해 바닷가의 천민(賤民) 출신인 그는 궁복(弓福)이라는 이름만 갖고 있었다. 그는 당나라로 건너가 벼슬길에 오르면서 당시 당나라 대성(大姓) 중 하나였던 장씨(張氏) 성을 취해 이름도 중국식으로 바꿨다.

반면에 당시에 이미 오늘날 우리가 볼 수 있는 것과 같은 성을 가진 사람들도 사서(史書)에 보인다. 고려 태조의 신하들 가운데는 강(康), 황보(皇甫), 송(宋), 백(白), 허(許), 한(韓), 임(林), 진(陳), 권(權), 요(姚), 유(劉), 윤(尹), 유(柳) 등의 성을 가진 사람들이 있다. 고려 태조의 부장 강선힐(康瑄詰), 글을 잘 아는 송사홍(宋舍弘), 백탁(白卓), 허원(許原), 순군부령(徇軍部令) 임명필(林明弼) 등이 그들이다. 이들의 경우, 태조가 성씨를 하사한 것일 수도 있지만, 이미 신라 말부터 그런 성씨를 사용하고 있었을 가능성도 배제할 수 없다.

科擧 응시요건이 된 姓

|

| 1993년 왕건의 능인 개성 현릉에서 출토된 청동상. 태조 왕건의 상으로 원래는 이 상 위에 의복을 입혔을 것으로 보인다. |

태조 왕건은 건국 과정에서 통일신라의 제도를 많이 승계하였다. 통일신라는 왕족은 물론 조정 신하들 또한 모두 성을 갖게 하였다. 그것으로 혈족(血族), 세족들을 구별하였다. 이러한 제도는 중국 당나라에서 도입된 것이다.

태조는 건국 후 제도를 정비하면서 통일신라와 당나라의 예를 따라서 성씨를 정비했다고 보아야 한다. 왕건 자신의 경우도 원래 왕건이라는 이름을 사용했다기보다는 본래 성이 없었고 이름도 다른 것을 갖고 있었는데, 고려 개국과 함께 ‘왕’이라는 성을 사용하기 시작했을 것이다. 그러면서 도선의 예언을 내세우면서 성을 ‘왕’, 이름을 ‘건’이라고 했다고 보는 것이 옳을 것이다.

이후 고려시대를 거치면서 ‘성’은 관직으로 나가기 위한 필수 요건이 되었다. 《고려사》에 보면 11대 문종(文宗) 재위 9년(1055)에 성을 갖고 있지 않은 사람에게는 과거 시험 응시할 자격을 주지 않았다는 기록이 있다. 이는 당나라의 경우도 마찬가지였다.

《편년통록》 등에 의하면 왕건의 할아버지 작제건은 당나라 숙종의 아들이 된다. 하지만 고려시대에 이미 이에 대해서는 의문이 없지 않았다. 《고려사》에는 다음과 기록이 있다.

〈충선왕(忠宣王·26대)이 왕자로 원(元)나라에 가 있을 때 원나라 한림학사(翰林學士) 한 사람이 충선왕과 교제를 하고 있었는데 그는 충선왕에게 다음과 같이 질문을 하였다.

“듣건대 그대의 조상은 당나라 숙종(755~762)에게서 태어났다고 하는데 어디에 근거가 있어서 나온 말인가? 사실 숙종은 어려서부터 한 번도 대궐 밖으로 나간 일이 없다고 하였다. 그리고 안록산(安祿山)의 난(亂)이 있을 때 영무(靈武)에서 즉위하였는데 어느 겨를에 당신의 나라 고려에 가서 자식까지 두었다는 것인가?”

이 말에 충선왕은 부끄러워 대답을 하지 못하였다. 그때 민지가 곁에 있다가 대신 대답했다.

“그것은 우리 역사에서 잘못 써넣은 것입니다. 사실은 숙종이 아니고 선종(宣宗・846~859)인 것입니다.”

한림학사는 그 말을 듣고 “선종은 오랫동안 외지(外地)에서 고생을 했던 만큼 혹 그럴 것 같구나”라고 하였다.〉

앞에서 이제현이 왕건의 성명에 대해 비판한 것은 그가 고려 왕실의 계보를 믿지 않았음을 보여준다. 이제현은 작제건(왕건의 조부), 용건(왕건의 아버지・다른 이름은 왕륭), 왕건 자신까지 3대가 이름에 ‘건(建)’자를 넣은 것은, 신라시대 존경의 표시였던 ‘간(干)’을 이름 밑에다 붙여서 부른 것이 한문으로 표기하는 과정에서 와전(訛傳)되어 ‘건’으로 바뀐 것이라고 하였다.

‘建’이라는 글자의 의미

조선에서 《고려사》를 편찬한 사관(史官)들은 왕건의 계보에 대한 논란에 대해 이렇게 평했다. 〈옛 서적을 참고하건대 병부상서(兵部尙書·정3품) 김영부(金永夫)와 검교군기감(檢校軍器監) 김관의는 다 의종조(毅宗朝)의 신하로서 김관의가 《편년통록》을 지은 것을 김영부가 검열한 후 올렸다. 그의 차자(箚子・간단한 서식의 상소문)에는 역시 김관의가 여러 사람의 장서(藏書)를 참고하여 쓴 것이라고 밝히기도 하였다. 그 후 민지가 《편년강목》을 편찬한 때에도 역시 김관의의 설을 좇았다.

그러나 이제현만은 그들의 왕대종족기(王代宗族記·《편년통록》과 《편년강목》을 말함)와 《성원록(聖源錄)》(왕실 세계기록)을 인용하여 그들의 기록들이 잘못되었다고 논박하였다. 이제현은 이름난 선비인 만큼 어찌 그의 글에서 고려 왕실세계(王室世系)를 경솔하게 논박을 하였겠는가?〉

왕건의 할아버지 작제건, 아버지 용건, 그리고 왕건 모두 이름에 ‘건(建)’자를 사용하는 이유에 대해 이제현은 신라시대 존칭이던 ‘간(干)’자를 이름 뒤에 붙인 것이 와전되었다고 했다. 하지만 이에 대해서는 다른 해석도 가능하다.

성이 일반화되지 않았던 당시에는 이름 중에서 한 글자를 같이 사용함으로써 한 핏줄임을 표시하는 경우가 있었다. 이러한 사례는 중국 주(周)나라에서도 찾아볼 수 있다. 주 황실의 사람이었던 관숙(管叔), 제숙(祭叔), 강숙(康叔)이 이름에다 ‘숙’자를 함께 사용한 것이 그 예이다. 신라에서도 윤흥(允興), 숙흥(叔興), 계흥(季興) 하는 식으로 같은 글자를 이름에 넣어 혈연임을 표기하는 경우가 있었다. 오늘날 형제간에 항열(行列)자를 사용하는 것과 흡사하다.

김관의의 《편년통록》에 의하면, 왕건의 할아버지 작제건에게는 이제건(伊帝建)이란 형이 있었다고 한다. 이제건은 아우 작제건이 비상한 인물이라는 것을 깨닫고 딸 덕주(德周)를 부인으로 주었다고 한다.

요즘 같으면 상상하기 어려운 근친혼(近親婚)이다. 이런 근친혼이 고려 초 왕실에서는 곧잘 있었다. 태조의 여섯째 비 유씨(柳氏)가 낳은 원장태자(元莊太子)는 태조의 셋째 비인 유씨(劉氏) 소생인 흥방공주(興芳公主)와 결혼했다. 4대 광종(光宗)은 태조의 셋째 비 유씨(劉氏)의 소생인데 태조의 넷째 비 황보씨(皇甫氏) 소생인 공주와 결혼하였다. 태조의 열한 번째 비 임씨(林氏) 소생의 효성태자(孝成太子)는 3대 정종(定宗)의 비 박씨 소생인 딸과 결혼하였다. 그 외에도 비록 이보다는 촌수가 멀어도 왕족 간 근친혼이 적잖았다.

同시대에 중국에도 王建이 있었다

우리 역사에서는 왕건이 ‘왕’이라는 성을 사용한 최초의 인물이다. 중국에서 ‘왕’이라는 성은 오래전부터 일반 백성들도 사용해 온 대성(大姓)이었다. 공교롭게도 고려 태조 왕건과 비슷한 시기에 같은 이름을 가진 임금이 중국에도 있었다. 오대십국(五代十國) 시대 10국 가운데 하나인 촉(蜀)의 왕건이 바로 그 사람이다. 촉나라 왕건은 고려 태조 왕건이 즉위하던 해 918년에 사망했다.

우연의 일치인지 모르지만 참 이상하다는 생각을 하게 된다. 혹시 김관의의 기록이나 도선의 예언이 촉나라 왕건을 차용한 것은 아닐까?

도선의 비기를 믿는다면 고려 태조 왕건은 즉위 전에는 성이 없었다. 고려 태조의 혈통과 관련한 설화에서 중국 당나라 황실의 피가 흐른다고 한 것은 사대성(事大姓)의 반영이 아닌가 싶다.

오늘날 왕씨는 개성을 본관(本貫)으로 하고 있다. 인터넷이나 일부 기록에서는 개성 왕씨의 시조를 왕국조(王國祖)라 적고 있다. 하지만 이는 김관의가 왕건의 선조인 보육을 ‘국조원덕대왕’이라고 한 데서 비롯된 것이다. 여기서 ‘국조’란 ‘고려 왕조의 조상’이라는 뜻인데, 이를 고유명사로 잘못 알고 ‘왕국조’라고 표기한 것이다. 선대(先代)의 역사를 기록한 한자(漢字)를 잘 모르는 데서 비롯된 일이다.

<본 칼럼은 칼럼니스트 개인의 견해임을 밝힙니다.>

출처 | 월간조선 7월호

'한국역사' 카테고리의 다른 글

| 안중근 외손녀 "돌아가시기 전, 유해 韓에 묻어달라하셨는데…중국 어딘지" (0) | 2015.09.01 |

|---|---|

| "안익태, 일본 명절 '기미가요' 연주" 기록 공개돼 (0) | 2015.08.31 |

| <간토학살 92주년> ①조선인 6천명 살해..아직 시신도 못 찾아 (0) | 2015.08.30 |

| 쓰레기장 옆에 이봉창 의사 위령비가.. (0) | 2015.08.27 |

| 광복절에 벌어진 초중고생들의 열띤 '토론 배틀' (0) | 2015.08.15 |