조선닷컴

입력 : 2016.10.13 03:05

[카메라에 찍힌 야생동물 사진으로 개체 구분… '사진 지문' 기술 개발]

- 사진 지문으로 이동 경로 확인

백상아리 등지느러미 사진 일부만 찍혀도 구분할 수 있어… 사진 5000장 분석 426마리 확인

- 밀렵 수사에도 활용

호랑이 몸통 고유의 줄무니, SW 통해 몇 분이면 개체 구분… 가죽만 봐도 밀렵지 알 수 있어

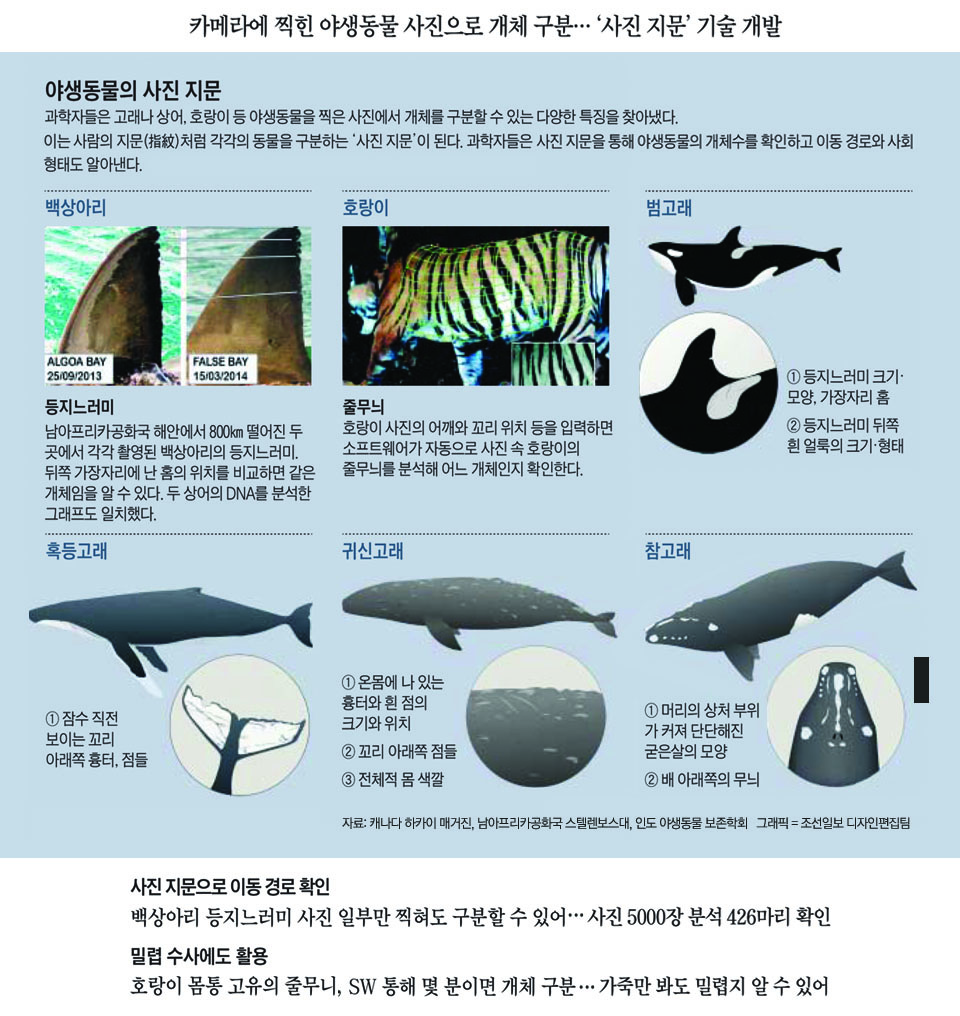

멸종 위기 동물을 보호하려면 현재 숫자가 얼마나 되는지, 또 어디로 이동하는지 알아야 한다. 하지만 야생동물은 관찰하기도 어렵거니와 운 좋게 마주쳐도 생김새가 비슷해 구분이 어렵다. 동물에게도 신분증이 있다면 얼마나 좋을까. 과학자들의 희망이 실현되고 있다. 카메라에 찍힌 야생동물의 사진으로 각 개체를 구분하는 기술이 개발된 것. 사람의 지문(指紋)처럼 동물을 구분하는 '사진 지문'이다.

◇상어 등지느러미 통해 이동경로 확인

영국 브리스톨대 컴퓨터과학과 연구진은 이달 초 멸종위기 동물인 백상아리를 사진으로 구분하는 소프트웨어를 개발했다고 발표했다. 상어는 물 위로 보이는 등지느러미의 뒤 가장자리에 난 홈이 개체마다 다르다. 연구진은 백상아리 등지느러미를 찍은 사진 240장을 컴퓨터로 분석했다. 그 결과 지느러미의 일부만 찍혀도 81% 정확도로 개체를 가려낼 수 있었다고 연구진은 밝혔다.

남아프리카공화국 스텔렌보스대 연구진도 올 초 국제학술지 '생물지질학'에 사진 지문으로 백상아리의 이동경로를 확인했다고 발표했다. 연구진은 남아프리카공화국 서부 해안에서 800㎞ 떨어진 두 곳에서 찍은 상어 지느러미 사진이 같은 개체임을 확인했다. DNA 분석 결과도 일치했다. 연구진은 5000여장의 상어 지느러미 사진을 분석해 426마리의 상어를 확인했다. 이전 연구에서 추정한 개체 수보다 절반 가까이 적은 수였다. 연구진은 종 보전을 위해서는 상어가 최소 500마리는 돼야 한다고 밝혔다. 기존 방법대로 연구했더라면 자칫 멸종 위기를 몰랐을 수도 있었던 것이다.

◇호랑이 가죽으로 밀렵 장소도 알아내

사진 지문은 야생동물 연구의 범위를 확대할 수 있다. 위치추적 장치는 몇몇 동물에만 달 수 있고, 동물의 생활에 불편을 줄 수 있다는 우려도 있다. 대신 서식지 곳곳에 동작 감시 센서를 단 카메라를 설치하면 동물이 오가면서 자동으로 사진이 찍힌다. 사실상 군집 전체를 관찰할 수 있는 것이다.

국립공원관리공단 종복원기술원은 2010~2013년 설악산과 오대산 등에서 산양이 오가는 길에 카메라를 두고 사진을 찍었다. 산양은 뿔이 11자형인지, V자형인지 아니면 이마에 줄무늬가 있는지 등을 통해 개체 구분이 가능했다. 연구진은 이렇게 사진 지문으로 155마리의 산양을 확인했고, 배설물 조사 결과까지 합해 최종적으로 232마리의 산양이 살고 있다는 결론을 내렸다. 조재운 연구원은 "사실상 산양의 전수조사에 가까운 결과를 얻은 것"이라며 "뿔에 난 나이테 모양 무늬로는 나이까지 구분할 수 있었다"고 밝혔다.

사진 지문은 밀렵 수사에도 유용하다. 2009년 영국과 인도 공동 연구진은 국제학술지 '바이올로지 레터스'에 인도 호랑이의 사진 지문 기술을 발표했다. 호랑이는 몸통의 줄무늬로 개체 구분이 가능한데, 사람 눈으로는 30~45분이 걸리는 일이었다. 연구진은 사람 대신 소프트웨어를 통해 이 작업을 몇 분 단위로 줄였다. 특히 밀거래 현장에서 적발한 호랑이 가죽도 같은 방법으로 분석해 어디서 밀렵됐는지 확인할 수 있었다. 호랑이는 죽어 사진 지문을 남긴 셈이다.

◇개체 구분은 사회구조 연구의 시작

사진 지문 연구는 1970년대 중반부터 시작됐다. 혹등고래는 잠수 직전 꼬리 밑바닥을 보이는데 흰 바탕에 난 점들이 개체마다 다른 게 확인됐다. 범고래는 상어와 마찬가지로 등지느러미의 홈이 제각각이었다. 와일드북(Wildbook)이라는 야생동물 데이터베이스를 구축한 미국 일리노이대 타냐 베르거-울프 교수는 "동물을 개체별로 구분할 수 있으면 사회구조도 알아낼 수 있다"고 말했다. 실제로 사진 지문 덕분에 범고래 사회에서도 인간과 마찬가지로 할머니가 손자를 돌본다는 사실이 드러났다.

사진 지문은 계속 진화하고 있다. 디지털 카메라의 등장으로 사진 생산 비용이 크게 줄었다. 드론(소형 무인기)을 이용한 항공 촬영도 시작됐다. 브리스톨대 연구진은 상어의 사진 지문 분석에 인공지능을 이용할 계획이다. 인공지능은 사람이 일일이 프로그램하지 않아도 수많은 사진을 스스로 분석해 일정한 패턴을 알아낸다. 이를 위해서는 인공지능이 학습할 데이터, 즉 사진이 많아야 한다. 일반인들이 바다 여행 중 스마트폰으로 찍은 사진이 여기에 활용될 수 있다.

'동물' 카테고리의 다른 글

| [이영완의 사이언스 카페] 고양이가 인간을 그토록 열심히 관찰한 이유 (0) | 2019.07.14 |

|---|---|

| 개와 고양이, 달라도 너~무 달라… 어떤 차이 있나 (0) | 2018.10.29 |

| 0.1cm크기 기생충마저..암수 뇌 구조 다르다(연구) (0) | 2016.05.21 |

| 이런 변이 있나… 줄어든 고래의 똥, 지구가 위험하다 (0) | 2015.11.03 |

| 반려견 이름을 부른 뒤 야단치지 마세요 (0) | 2015.10.25 |