모래내시장은 흔한 유리 천장 하나 없이, 간판 없는 가게들로 가득 차있다.

1990년대 한참 잘나간 모래내시장은 대형 마트가 득세하는 지금도 활력이 남아있다.

선선한 가을, 낡은 건물과 골목길 사이로 느긋하게 '시장 산책'을 떠나도 좋다.

입력 : 2016.10.12 13:59

[고형욱의 '시장의 발견': 세월 간직한 서울 모래내시장]

서울 하늘에서 미리내를 보기는 어렵지만, 땅에는 모래내가 흐른다. 세검정 맑은 물이 한강으로 흘러드는 길목 홍제천을 사천(沙川)이라고 부른다. 모래가 많은 냇물이라는 의미다. 한가로이 흐르는 모래내를 바라보며 사천교를 건넌다. 모래내 시장으로 향하는 길. 나무 그림자가 드리워진 물결이 아름답다. 콧노래가 절로 나온다. 서울, 인천, 전주 등 모래내 시장이라고 불리는 곳이 전국에 몇 군데 있다. 전부 복개되어 풍경이 바뀌었지만, 아직도 내가 흐르는 곳은 서울 남가좌동이 유일하다.

유리 천장 없는 재래시장

이미지 크게보기

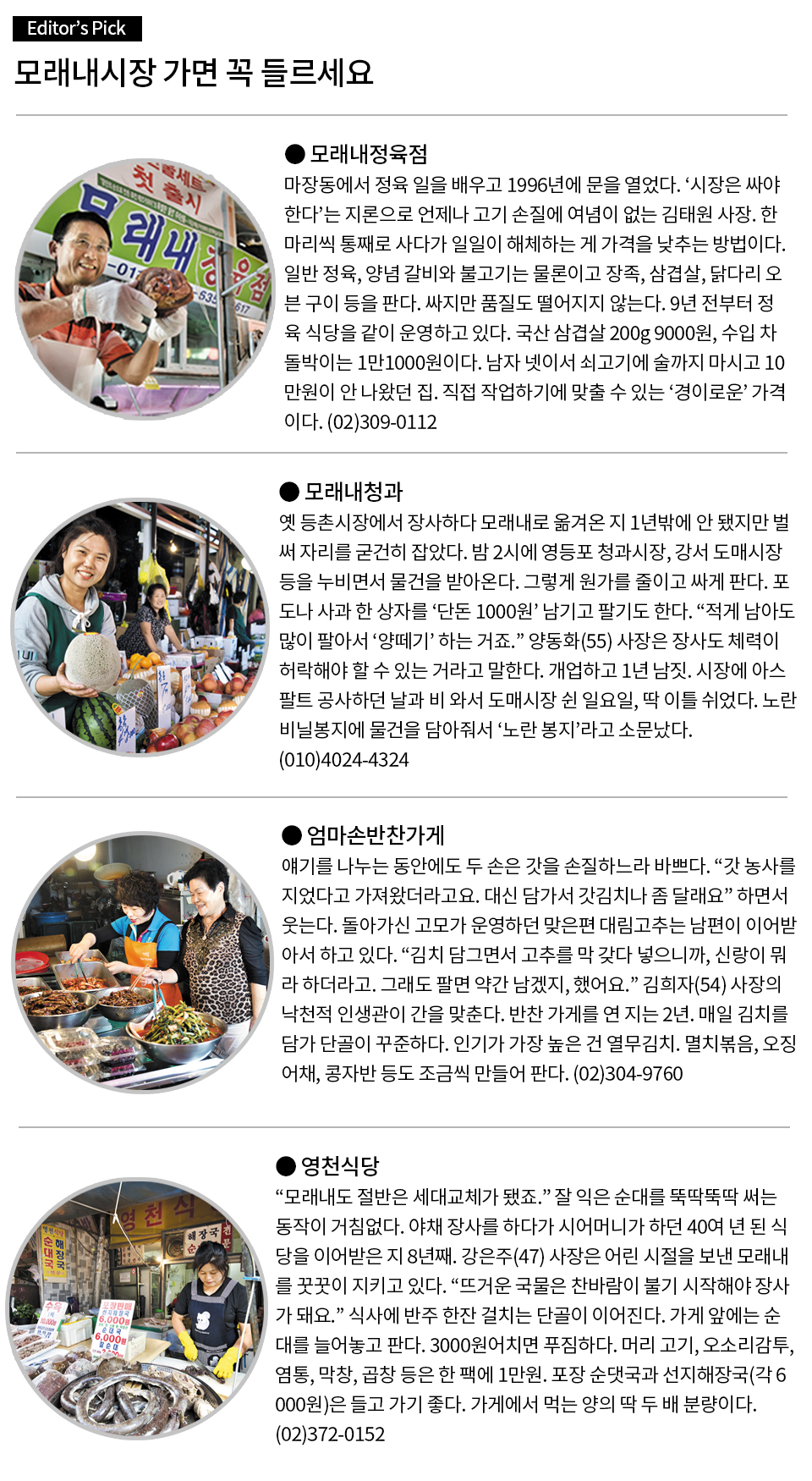

이미지 크게보기시장 초입에 서면 골목 양쪽으로 가게들이 빼곡하다. 한가운데 들어선 노점들, 산들바람에 날리는 천막들. 고개를 들면 새파란 가을 하늘이 시야를 채운다. 공활하다. 어느 재래시장에나 흔해빠진 유리 천장이 없다. 탁 트였다. 이따금 비가 내릴 때도 천막 사이를 걸으면 옷이 젖지 않는다. 풍파를 겪으면서 상인들이 체득한 생활의 지혜. 그곳에서 생선도 사고, 야채도 사고, 두부도 산다.

남가좌동은 원래 서울이 아니었다. 홍제천 너머는 경기도 고양군 남가좌리에 속했다. 가좌는 ‘가장자리 마을’을 뜻한다. 서울 쪽에서 보면 개천 건너, 고양군에서 보면 남쪽 끝 동네. 1962년 사천교가 놓이기 전까지는 모래내를 넘는 것도 쉬운 일이 아니었다. 일반 버스는 야트막한 도랑을 건너서 서울로 들어갔다. 수색으로 가려면 삼표연탄 앞에 있던 ‘까치내 고개’를 넘어야 했고, 신촌으로 가려면 서대문우체국 앞 ‘송장 고개’를 오르내려야 했다.

이래저래 외진 산골. 상전벽해라고 부를 만한 일이 벌어진 건 1959년 사라호 태풍 때였다. 한강 다리가 철렁거리자 이촌동 수재민들이 가좌동으로 이주했다. 용산 철길이 확장되면서 후암동 철거민들도 옮겨왔다. 언덕 위에 군용 천막과 판잣집들이 들어찼다. 아이들은 나물 뜯고 새집을 찾으러 다녔다. 여름이면 미역 감고 삼태기로 고기를 잡았다.

‘하꼬방’이 삐뚤빼뚤 늘어선 논밭 사이로 시멘트 도로가 깔렸다. 1966년의 일이다. 질퍽거리는 논길 한편으로 좌판을 깔고 물건을 팔기 시작했다. 목조에 슬래브 지붕을 덮은 시장 건물도 지어졌다. 1층은 가게, 2층은 다락방인 점포 한 칸에 12만원씩 하던 시절이다. 억척같은 아줌마들은 장사를 하면서 아이를 키우고 학교에 보냈다. “다락에서 애 낳고, 내려와서 장사하고, 그렇게 살면서 돈 벌어 나갔죠.”

이미지 크게보기

이미지 크게보기불빛이 어스름하다. 미로 같은 시장 골목을 두리번거리면 나이 지긋한 할머니 사장님들이 보인다. 모래내 정육점 김태원(63) 사장이 말한다. “여자들이 확실히 오래 사나 봐요. 누가 봐도 대단한 사람들이에요. 자식들 다 공부시키고, 집 사고.” 시장은 날로 번성했다. 공희순(80) 사장은 ‘자전차’ 하나 끌고 소 내장과 피를 팔다가 가게를 마련했다. 1970년 성공정육점을 차렸다. “시장에서 고생한 건 없어요. 지방으로 소나 사러 다녔지. 그때는 작은 가게 한 칸이 큰 집 한 채 값이었어. 그래도 돈 벌었지.” 시장은 우리네 살림의 대들보 같은 공간이었다.

간판 없는 가게들

행정구역상 고양군이던 시절이 있다 보니 상호도 그쪽 지명을 쓴 걸까. 능곡상회, 백마기름집, 일산흑염소 같은 간판들이 보인다. 여든아홉 살 나이를 잡수신 일산흑염소 사장님은 은퇴했지만, 가게에 앉아 소일거리를 한다. 좌판을 깔고 몇 년 동안 닭을 팔다가 지금의 가게를 장만했다. 젊은 시절에는 짐자전거를 몰고 일산까지 가서 닭을 잡아왔다고 한다. 무거운 짐을 싣고 ‘숯고개’를 오를 때면 자전거를 밀어주고 돈을 받는 사람도 있었다고 한다.

개발하기 전 지금의 일산 신도시 자리는 온통 논밭이었다. 무, 배추, 열무 등을 재배하는 농가가 많았다. 직접 재배한 야채를 기차에 싣고 농민들이 시장으로 몰려왔다. 속칭 ‘일산시장’이라고 부르는 구역이 형성됐다. “일산에서, 행신에서 사람들이 다 왔어요. 기차에 열무를 이고, 야채를 지고 오는 거야.” 원산지 직송, 생산자 직판인 셈이니 가격이 쌌다. 보따리 풀고 야채며 콩을 늘어놓고 팔았다. 도맷값에 파니 장사도 잘됐고 시장은 더 호황을 누렸다. 들고온 물건을 다 판 아주머니들은 집에 돌아갈 때 고기도 한 근 사고, 고등어도 두어 손 샀다. 수지가 맞는 날은 아이들 옷도 사갔다. 정육점, 어물전은 물론 포목점이나 옷가게도 밤 11시 넘어 장사를 하는 집이 많았다.

오후 서너 시가 되면 손님들이 파도처럼 밀려들었다. 시장 골목 작은 교차로가 나올 때마다 사람들의 물길은 사방으로 퍼져나갔다. 시장 뒤로 ‘색시집’, 여관, 술집들이 들어섰고, 건달들도 어깨에 힘을 줬다. “도마 위에 그냥 쾅 드러눕는 거야. 칼 꽂아놓고 가고, 진열대 다 엎어버리고….” 밤이고 낮이고 흥청망청했다. 지금도 퇴락한 색시집들이 뒷골목에 남아 있다.

어두운 골목을 빠져나가 60년대부터 장사를 한 포목점 골목으로 접어든다. 아침 8시인데 모자, 가방 등을 파는 가게가 문을 열었다. 간판이 없다. 그러고 보니 모래내 시장에는 간판이 없는 가게가 많다. “간판만 없나? 여긴 주소가 없는 집도 많아.” 작은 가게들이 거미줄처럼 있다 보니 주소 구분조차 명확하지 않은 모양이다. 주인 아주머니가 의자에 몸을 기대면서 얘기를 이어나간다. “70년대가 최고였지. 추석 대목 한번 지나면 밀린 일 년치 월세를 다 냈으니까. 지금은 자기 것 하나밖에 안 사요. 그땐 시골 내려가려면 부모님은 물론이고 시누이, 올케, 조카들 것까지 한 살림 짊어지고 내려갔잖아.” 전두환 시절, 교복 자율화 때까지 옷집들은 떼돈을 벌었다고 한다.

허름해서 아름답다

지금도 뭇 시장 못지않지만, 1990년대 초까지 모래내 시장은 못 말릴 정도로 잘나갔다. “그러다가 일산에 아파트 단지가 들어서면서 시장이 죽기 시작했지.” 가재울 아파트 단지가 들어서면서 시장의 일부가 날아가 버렸다. 그래도 남아 있는 규모가 만만치 않다. 대형 마트가 득세한 지금에도 활력이 남아 있다. 인근 아파트뿐 아니라 연희동이나 성산동 사는 옛 단골들도 장을 보러 온다.

한여름이나 한겨울에는 손님이 적다. 선선한 가을은 손님이 많을 때다. ‘시장 산책’이라는 느긋한 표현을 써도 좋을 듯하다. 시장을 노닐다가 양념 불고기 1만원어치, 파김치 5000원, 할인해서 4000원씩 파는 무화과 한 박스를 샀다. 푸짐한 저녁 밥상이 기대된다. 잠시 사거리에 서서 시장을 둘러본다. 전성 시대는 지났지만 자취들이 남아 있다. 콜라텍, 색시집, 여인숙…. 오랜 세월이 켜켜이 쌓인 낡은 건물과 골목길은 허름해도 아름답다. 시골에 가도 보기 힘든 풍경들이다. 고즈넉이 바라보며 흘러간 시간들을 되새김질해본다.

'한국학' 카테고리의 다른 글

| "꼭 새 돈이어야 하나요?" 실속 있게 구권 vs 기분 낼겸 신권 (0) | 2019.02.03 |

|---|---|

| "김치 자르는 가위, 무서워" 외국 관광객의 진짜 궁금증 (0) | 2018.06.26 |

| "한국어, 듣기 좋잖아요" (0) | 2016.10.16 |

| '아리랑' 국가지정 중요무형문화재 됐다 (0) | 2015.09.24 |

| 한국이 세계 최고의 여행지인 6가지 이유 (0) | 2015.07.20 |

이미지 크게보기

이미지 크게보기