입력 : 2016.07.10 19:26 | 수정 : 2016.07.10 20:03

내년 12월 준공 서울 화력발전소

축구장 3개 반 넓이의 땅 파내

공정률 60%… 주요 공사 마쳐

원전 1기에 육박하는 발전능력

지상엔 공원·복합문화공간

"연료 탱크 없이 LNG 끌어와 써

폭발할 위험성 거의 없어"

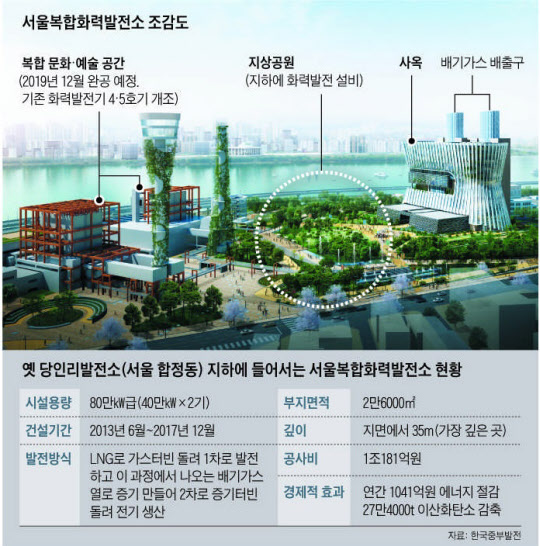

지난 8일 서울 마포구 합정동에 있는 한국중부발전 서울화력본부. 서울 유일의 화력발전소인 이곳에서는 신규 발전기 건설 공사가 한창이었다. 특이한 점은 지상이 아니라 땅을 파서 지하에 만들고 있다는 점이다. 축구장 3개 반 규모인 2만6000㎡ 넓이의 땅을 25~35m 깊이로 판 뒤 LNG(액화천연가스)를 연료로 가스터빈을 돌려 전기를 만들고 다시 증기로 스팀터빈을 회전시켜 한 번 더 전기를 생산하는 발전기를 설치하는 공사다. 이 땅에는 원래 자재창고·사옥·운동장 등이 있었다.

발전에 쓰이는 핵심 설비인 터빈 설치를 위한 터닦기 작업은 막바지였고, 주요 설비인 배열(排熱) 회수 보일러(발전 과정에서 나오는 배기가스 열로 증기를 만드는 설비)는 외관 공사가 끝났다. 2013년 6월 착공해 현재 공정률은 60%. 내년 12월 준공되면 국내에서는 물론이고 세계에서도 유례가 없는 도심 속 대규모 '지하 발전소'가 탄생한다. 지하에 발전소가 완공되면 지상에는 2019년 말까지 공원과 문화 공간을 만든다.

발전에 쓰이는 핵심 설비인 터빈 설치를 위한 터닦기 작업은 막바지였고, 주요 설비인 배열(排熱) 회수 보일러(발전 과정에서 나오는 배기가스 열로 증기를 만드는 설비)는 외관 공사가 끝났다. 2013년 6월 착공해 현재 공정률은 60%. 내년 12월 준공되면 국내에서는 물론이고 세계에서도 유례가 없는 도심 속 대규모 '지하 발전소'가 탄생한다. 지하에 발전소가 완공되면 지상에는 2019년 말까지 공원과 문화 공간을 만든다.

◇세계 최초 도심 속 대규모 지하 발전소

서울화력발전소는 '당인리 발전소'로 더 잘 알려져 있다. 1930년 당인리로 불렸던 이곳에는 국내 최초의 석탄화력발전기가 들어섰다. 이후 5호기까지 준공됐다. 환경오염 문제가 제기되면서 1993년에는 발전 연료를 LNG로 바꿨고, 1970년대까지만 해도 서울 지역 전력 수요의 75%를 책임졌다. 하지만 설비가 노후화하면서 차례로 가동을 멈춰, 4호기는 지난해 12월 가동이 중단됐고, 유일하게 남은 5호기도 올해 안에 운영을 멈출 예정이다.

그 빈자리를 지하 발전소가 대신한다. 40만㎾급(11만 가구가 쓸 수 있는 용량) 발전기 2기가 들어서 보통 100만㎾급인 원전(原電) 1기에 육박하는 발전 능력을 갖춘다. 발전소를 아예 폐지하자는 주장도 나왔지만 정부는 서울에 발전소가 필요하다는 결론을 내렸다. 서울에 발전소가 없으면 낙뢰·전쟁 등 비상 상황이 발생해 서울로 전기를 끌어오는 송전선로가 타격을 입을 경우 주요 국가시설에 비상 전력을 공급하는 것이 어려워지기 때문이다. 대신 화력 발전소에 대한 부정적 이미지를 감안해 지하화했다. 발전소가 완성되면 서울의 전력자급률은 3.7%에서 10%로 올라간다.

국내·외에 지하 발전 설비가 전혀 없는 것은 아니다. 서울 잠실 롯데월드 지하에는 3만㎾ 소규모 발전 설비가 있다. 여름철 전력 수요가 많을 때 자체 전기 조달을 위해 일시적으로 가동한다. 일본 도쿄에 있는 롯폰기힐스 빌딩 지하에도 3만6000㎾ 규모 열병합발전 설비가 있다. 자체 건물에서 필요한 전력과 난방용 열을 조달하기 위한 것이다. 그러나 서울 복합화력발전소처럼 대규모 화력 발전소를 도심 지하에 짓는 것은 세계 최초다.

◇지상은 복합문화 공간으로 조성

새 발전소 지상에는 공원을 만들 계획이다. 기존 4·5호기는 '은퇴' 후 '문화창작 발전소'로 변신한다. 조성준 서울화력발전 팀장은 "런던 템스 강변의 뱅크사이드 화력발전소를 리모델링해 미술관으로 개조한 '테이트 모던'을 모델로 삼아 공연장·전시장 등이 들어서는 문화·예술 공간으로 꾸밀 것"이라고 설명했다.

발전 설비 지하화 기본 계획은 2007년 3월 확정됐다. 하지만 최종 공사 계획 인가를 받는 데 6년이 걸렸다. 안전에 대한 우려가 제기됐기 때문이다. 일부 주민들은 폭발 위험성을 거론하며 발전소 건설에 반대했다. 가스가 누출될 경우 지하 발전소는 지상 발전소와 비교할 때 환기가 잘 안 된다는 것이었다.

이에 대해 김성오 서울화력본부 차장은 "지하 발전소에는 LNG 저장탱크가 없고 외부에서 LNG를 끌어오기 때문에 폭발 위험성이 거의 없다"며 "만약을 대비해 안전장치를 충분히 마련했다"고 말했다. 일반 배관보다 1.5배 두꺼 운 스테인리스를 사용하고 배관을 통해 공급되는 가스가 조금이라도 누출이 되면 즉각 밸브가 차단되도록 설비를 갖췄다. 또 자동 환기 시스템도 구축했다. 안전성 검증에 참여했던 강승규 가스안전연구원 책임연구원은 "방폭 장치와 감압 시스템을 도입해 가스가 새더라도 폭발을 일으키지 않도록 설계가 이루어졌다"며 "폭발 위험성은 최소화됐다고 할 수 있다"고 말했다.

서울화력발전소는 '당인리 발전소'로 더 잘 알려져 있다. 1930년 당인리로 불렸던 이곳에는 국내 최초의 석탄화력발전기가 들어섰다. 이후 5호기까지 준공됐다. 환경오염 문제가 제기되면서 1993년에는 발전 연료를 LNG로 바꿨고, 1970년대까지만 해도 서울 지역 전력 수요의 75%를 책임졌다. 하지만 설비가 노후화하면서 차례로 가동을 멈춰, 4호기는 지난해 12월 가동이 중단됐고, 유일하게 남은 5호기도 올해 안에 운영을 멈출 예정이다.

그 빈자리를 지하 발전소가 대신한다. 40만㎾급(11만 가구가 쓸 수 있는 용량) 발전기 2기가 들어서 보통 100만㎾급인 원전(原電) 1기에 육박하는 발전 능력을 갖춘다. 발전소를 아예 폐지하자는 주장도 나왔지만 정부는 서울에 발전소가 필요하다는 결론을 내렸다. 서울에 발전소가 없으면 낙뢰·전쟁 등 비상 상황이 발생해 서울로 전기를 끌어오는 송전선로가 타격을 입을 경우 주요 국가시설에 비상 전력을 공급하는 것이 어려워지기 때문이다. 대신 화력 발전소에 대한 부정적 이미지를 감안해 지하화했다. 발전소가 완성되면 서울의 전력자급률은 3.7%에서 10%로 올라간다.

국내·외에 지하 발전 설비가 전혀 없는 것은 아니다. 서울 잠실 롯데월드 지하에는 3만㎾ 소규모 발전 설비가 있다. 여름철 전력 수요가 많을 때 자체 전기 조달을 위해 일시적으로 가동한다. 일본 도쿄에 있는 롯폰기힐스 빌딩 지하에도 3만6000㎾ 규모 열병합발전 설비가 있다. 자체 건물에서 필요한 전력과 난방용 열을 조달하기 위한 것이다. 그러나 서울 복합화력발전소처럼 대규모 화력 발전소를 도심 지하에 짓는 것은 세계 최초다.

◇지상은 복합문화 공간으로 조성

새 발전소 지상에는 공원을 만들 계획이다. 기존 4·5호기는 '은퇴' 후 '문화창작 발전소'로 변신한다. 조성준 서울화력발전 팀장은 "런던 템스 강변의 뱅크사이드 화력발전소를 리모델링해 미술관으로 개조한 '테이트 모던'을 모델로 삼아 공연장·전시장 등이 들어서는 문화·예술 공간으로 꾸밀 것"이라고 설명했다.

발전 설비 지하화 기본 계획은 2007년 3월 확정됐다. 하지만 최종 공사 계획 인가를 받는 데 6년이 걸렸다. 안전에 대한 우려가 제기됐기 때문이다. 일부 주민들은 폭발 위험성을 거론하며 발전소 건설에 반대했다. 가스가 누출될 경우 지하 발전소는 지상 발전소와 비교할 때 환기가 잘 안 된다는 것이었다.

이에 대해 김성오 서울화력본부 차장은 "지하 발전소에는 LNG 저장탱크가 없고 외부에서 LNG를 끌어오기 때문에 폭발 위험성이 거의 없다"며 "만약을 대비해 안전장치를 충분히 마련했다"고 말했다. 일반 배관보다 1.5배 두꺼 운 스테인리스를 사용하고 배관을 통해 공급되는 가스가 조금이라도 누출이 되면 즉각 밸브가 차단되도록 설비를 갖췄다. 또 자동 환기 시스템도 구축했다. 안전성 검증에 참여했던 강승규 가스안전연구원 책임연구원은 "방폭 장치와 감압 시스템을 도입해 가스가 새더라도 폭발을 일으키지 않도록 설계가 이루어졌다"며 "폭발 위험성은 최소화됐다고 할 수 있다"고 말했다.

'원자력 태양광 발전' 카테고리의 다른 글

| 한전-케냐 원자력위, '원자력 협력 MOU' 체결 (0) | 2016.09.04 |

|---|---|

| 가격 확 낮춘 태양전지 신소재 찾았다 (0) | 2016.08.25 |

| "소형 原電은 미래 먹거리… 안전성도 뛰어나" (0) | 2016.06.30 |

| 꿈의 청정 에너지… 프랑스에 18兆 '인공 태양' 뜬다 (0) | 2016.06.30 |

| 한국, 에너지 인터넷 선점 가능… 정부만 손 뗀다면 (0) | 2016.06.30 |