韓日외교전쟁 1년, 다시 생각하는 韓日관계

역사 속에 나타난 韓日의 힘

글 : 이강호 한국국가전략포럼 연구위원

⊙ 통일신라 이래 일본이 영토·인구 모두에서 한반도의 나라보다 작았던 적 없어

⊙ 에도시대에 7200종의 출판물 출간… 서민층 식자율도 54%에 달해

⊙ 이시다 바이간, “천하를 안정시키는 것은 사무라이지만 천하를 돌아가게 하는 사람은 바로 상인”

⊙ “상대도 모르고 자신도 모르면 무조건 패한다” -《손자병법》

이강호

1963년생. 서울대 사회학과 졸업 / 前 대통령비서실 공보행정관 / 現 《미래한국》 편집위원, 한국자유회의 간사, 한국국가전략포럼 연구위원 / 저서 《박정희가 옳았다》

오늘날 일본의 대표적 기업 중 하나인 미쓰이는 에도시대 포목점에서 시작됐다.

얼마 전 ‘토착왜구(土着倭寇)’ 운운이 등장했다. 들먹이고 나온 자들은 짐짓 해석을 덧붙이긴 했다. 구한말(舊韓末) 친일파(親日派)를 ‘토왜(土倭)’라 칭했다는 것이다.

하나 뜬금없다. 왜구(倭寇)가 언제 적 얘기인가? 일본 제국주의와 그에 대한 친일의 문제는 19~20세기 근현대의 문제다. 그런데 왜구는 13~16세기 때 중국과 한반도 연해를 무대로 약탈하던 일본 해적이다. 잘 모르는 사람이 들으면 그때 목선 타고 다니며 훈도시(일본 성인 남성이 입는 전통 속옷) 차고 엉덩이를 드러낸 채 칼 휘두르던 자들이 20세기까지 계속 한반도를 지배한 줄 알겠다.

하지만 ‘반일(反日)팔이’들은 그런 건 전혀 개의치 않는다. 애초에 ‘왜-왜구’라는 용어를 들고나온 건 선전·선동을 위한 비칭(卑稱)이 목적이기 때문이다. 이들에겐 사실관계에 따른 적절성·합리성 따위는 ‘그러든가 말든가’이다. 그저 대중의 감정을 격동시킬 만한 자극적 언사냐 아니냐가 중요할 뿐이다. 그런데 아이러니가 있다. ‘원조(元祖) 왜(倭)’ 얘기가 간단치 않은 것이다.

일본·일본인을 왜(倭)라 일컬은 역사는 오래됐다. 중국 서진(西晉) 역사가인 진수(陳壽)의 정사(正史) 《삼국지(三國志)》 ‘위지 동이전(魏志 東夷傳)’의 ‘왜인전(倭人傳)’부터 헤아려도 거의 1800년 전쯤이다. 우리 고대사의 삼국시대와 같은 시대다.

신라와 왜의 관계는 매우 적대적이었다. 삼국시대 내내 그랬다. 신라의 왜에 대한 적대감은 대단했다. 그럴 만했다. 왜의 신라 침공 기록이 그야말로 차고 넘친다. 시조 박혁거세 때부터 삼국통일 할 때까지 줄곧 이어진다. 삼국통일을 이룩한 문무왕은 죽은 후 용(龍)이 되어 왜의 침공을 막겠다며 바다에 능(陵)을 조성했다. ‘오죽했으면’.

백제-倭 관계는 뭐라 해야 하는가?

하지만 왜와의 관계가 신라와는 전혀 다른 나라도 있었다. 바로 백제다. 백제-왜의 관계는 이러저러한 설명이 필요 없이 멸망기 양상이 단적으로 보여준다. 백제는 660년 나당(羅唐)연합군에 의해 사비성이 함락돼 의자왕 등이 포로가 되면서 일단 멸망했다. 그러나 그걸로 끝은 아니었다. 백제의 왕자 부여풍이 ‘왜국에 체류 중’이었다. 부여풍이 백제왕으로 추대되고 왜는 이를 지원해 백제 부흥 원병을 파견했다. 한 번이 아니었다. 661년부터 663년까지 세 차례에 걸쳐 파견했다. 이 같은 왜의 백제에 대한 군사적 지원은 663년 백강전투에서 나당연합군에게 패배함으로써 막을 내리게 됐다. 그런데 패했다고는 하지만 왜가 당시 파견한 원병 규모가 간단치 않았다. 함선이 1000척이었다.

신라 입장에서 왜가 자국은 그렇게 끊임없이 괴롭히면서도 백제에 대해선 그토록 헌신적으로 지원한 것을 어떻게 보아야 할까? 백제는 이전부터도 왜와 손잡고 신라를 공격하기 일쑤였다. ‘본토 왜’와 손잡고 자국을 공격한 백제를 신라 입장에선 뭐라 해야 하나?

신라가 당과 손잡은 것은 외세(外勢)를 끌어들인 것 어쩌고 하는 논법이 있다. 그런데 희한한 건 백제가 왜와 그렇게 친하게 지내고 왜군을 아예 불러들이기까지 한 것은 외세를 끌어들인 것이라고 하지 않는다. 왜는 외세가 아니라는 얘긴가? 아득한 옛날 일이라 그런가? 그렇다면 신라-당의 연합도 마찬가지다. 백제의 망국(亡國)이 애틋해서 그런가? 그렇다면 임진왜란도, 후일 일제(日帝)의 한국병합도 따지자면 백제의 한(恨)을 마침내 왜가 풀어준 것이 되나?

물론 이런 식의 논법에 동의할 한국인은 없을 것이다. 그런데 이게 말이 안 된다면 작금의 토착왜구 운운도 마찬가지다. 개인이든 집단이든 국가든 갈등이 있다 보면 비칭이 동원된 언쟁이 이는 건 드문 일이 아니다. 하지만 그 같은 언설이 대상에 대해선 몰이해요 스스로에 대해선 ‘자뻑’이 겹쳐 있다면 그러려니 할 수 없다.

일본은 작은 나라가 아니다

왜(倭)가 처음부터 비칭이었는지는 분명치 않지만, 한국인들은 곧잘 일본·일본인을 ‘작다’ ‘왜소하다’는 의미를 담아 그렇게 칭하곤 했다. 그런데 ‘왜소하다’의 ‘왜(矮)’와 ‘왜인’의 ‘왜(倭)’는 한자가 다르다. 그러나 어떻든 한국인들은 일본을 작다고 생각한다.

대륙 중국에 주눅이 든 탓인지, 해양에 무지한 탓인지, 한국인은 섬나라는 작다고 여기는 경향이 있다. 그러나 한때 세계를 주름잡았던 대영제국도 본토는 섬이다. 더욱이 일본 열도(列島)는 영국 본토 브리튼섬보다 크다. 일본이 중국에 비해 작긴 하다. 하지만 일본 열도는 한반도에 비해 결코 작지 않다. 일본 면적(37만7915km²)은 한반도 전체 면적(22만3348km²)의 1.7배다. 남한 면적(9만9720km²)만으로는 3.8배에 달한다. 인구도 적은 게 아니다. 일본 인구(1억2700만명)는 한국(5000만명)의 2.5배다. 남북한을 합해도(7400만명) 일본이 1.7배다. 통일신라시대 이래 일본이 영토·인구 모두에서 한반도보다 작았던 적은 없다.

일본인들이 신체적으로는 좀 작다. 옛날이나 지금이나 키는 확실히 한국인이 일본인보다 좀 크다. 그러나 로마가 지중해 세계를 제패한 게 로마인의 덩치가 큰 덕분은 아니었다. 로마 주변의 갈리아족이나 게르만족은 로마인보다 머리 하나만큼 더 컸다. 그래도 로마인은 그들을 제압하고 지중해 세계를 지배했다. 서양인은 자신의 덩치가 크다고 키 작은 일본인을 우습게 보지 않는다.

그렇다면 문화적으로는 어떨까? 한국인에겐 통념이 있다. 고대 이래로 늘 한반도에서 일본으로 문화가 전수되었으며, 조선이 임진왜란을 당하고 말기에는 결국 국권(國權)을 빼앗겼지만 그래도 학문만큼은 일본에 앞서 있었다. 조선은 ‘지식인의 나라’였지만 일본은 어쨌든 무식한 ‘칼잡이들의 나라’였다 여긴다. 그럴까?

문화 강국 일본

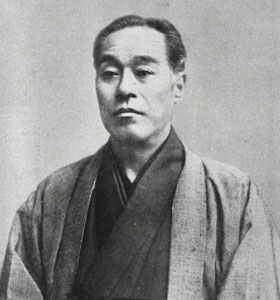

후쿠자와 유키치

일본인의 독서열은 국제적으로도 유명하다. 그런데 현대 일본인만 그런 게 아니다. 일본에는 도쿠가와(德川) 막부시대에 이미 상당한 독서문화가 형성돼 있었다. 일본의 자화자찬이 아니다. 당시 일본과 무역을 하며 관찰할 기회를 가진 네덜란드인 등 서구인들의 평가가 그랬다.

당시 서점·출판사 수도 그 점을 보여준다.

〈1620년대에는 교토에 서점·출판업자가 14곳이었다. 그 뒤 에도(江戶·도쿄)와 오사카로 파급되어 1710년경에는 359개소로 늘어났고, 에도시대 전반에 걸쳐 전국적으로 1140개의 서점이 있었다.〉(강명관 《조선시대 책과 지식의 역사》)

출판되는 책 종류도 다양하여, “17세기 말의 한 서적상이 남긴 목록을 보면 당시 7200여 종의 서적이 출판되었다.”(부길만·황지영, 《동아시아 출판문화사 연구 I》) 발행부수도 적지 않았다. 17세기에 이미 아무리 미미한 서적이라도 200~300부씩은 찍었다. 베스트셀러도 등장했다. 베스트셀러가 되면 수천 부, 혹은 1만 부 가까이 증쇄되었다.

19세기에 이르면 상업적인 도서대여점이 큰 붐을 이루어 에도에만 600여 개, 오사카에는 300여 개가 영업을 했다. 책을 살 형편이 안 되는 사람들은 약간의 돈을 지불하고 도서대여점에서 책을 빌려보곤 했다. 헌책 거래도 활발했다. 19세기 일본에는 출판사·서점·도서관·대여점·헌책방 등 ‘이북(e-book)’을 제외하고는 오늘날 우리가 아는 도서·출판과 관련한 모든 게 있었다. 일본은 당시 이미 출판대국·독서대국이었다.

그렇다면 조선은 어땠을까? 조선은 간단히 말해 서점이 없는 나라였다. 처음부터 마지막까지 그랬다. 조선은 숭문(崇文)의 나라답지 않게 늘 책이 부족했다. 책 거래가 있기는 했다. 그러나 그 거래는 하사(下賜)로 공급받은 책을 필요한 몇몇이 사고파는 정도일 뿐이었다. 마치 부동산중개인 비슷한 ‘서책쾌(書冊)’라는 중개인이 나서서 중개를 했다.

서점 설치 논의가 없지는 않았다. 조선 초부터 논의는 있었다. 그러나 호학(好學)의 군주 세종도 서점 설치는 결국 추진하지 않았다. “책은 사고파는 것이 아니다”라는 게 세종의 결론이었다. 이후 명종을 끝으로 조선이 망할 때까지 서점 문제는 다시는 논의되지 않았다.

메이지유신(明治維新) 직전인 1866년 나온 후쿠자와 유키치(福澤諭吉·1835~1901)의 《서양사정(西洋事情)》은 15만 부(공식 발행부수)에 이르렀다고 한다. 후쿠자와는 훗날 “이래저래 나돌던 복제판까지 합하면 25만 부가량 팔렸을 것”이라고 추정했다. 오늘날 기준으로도 초유의 베스트셀러다. 그러나 조선에는 500년 내내 그런 책은 없었다.

이것은 단순히 인쇄·출판 기술의 문제가 아니다. 15만~25만 부, 그 책을 읽는 지식 독자층이 일본에 그만큼 존재했다는 뜻이다. 그러나 조선은 그러지 못했다. 일본과 조선의 운명의 교차는 19세기 서세동점(西勢東漸)의 시기에 빚어진 우연의 산물이 결코 아니었다. 일본에는 학문과 지식의 분야에서도 ‘근대’가 강력하게 준비되고 있었지만 조선은 그렇지 않았다.

상업 융성

많은 한국인이 일본은 ‘운 좋게’ 근대화에 성공했을 뿐이며, 조선은 잠깐 실수를 범했을 뿐이라 여기곤 한다. 그러나 그 이전에 양국의 격차는 이미 크게 벌어져 있었다. 그 바탕에 있는 것은 일본의 상업 융성이었다.

〈스루가동에 사는 에치고야 하치로에몬이라고 합니다. 이번에 저희 가게에서는 비단을 아주 싼 값에 드리고자 합니다. 가게를 찾아주시기 바랍니다. 그 대신 이전처럼 배달은 물론 에누리도 한 푼도 해드리지 않습니다. 무엇보다 다른 가게에서는 도저히 살 수 없을 정도로 값을 아주 싸게 했습니다. 외상도 되지 않으므로 반드시 현금으로 값을 치러 주십시오.〉(스루가동 2번지 에치고야 하치로에몬)

‘에치고 상점’이라는 비단을 취급하는 일본의 어떤 가게 광고 전단이다. 가격 할인, 점포 판매, 정가 판매, 현금 지불 등의 내용으로 봐서 요즘 시대의 것으로 보인다. 하지만 이 광고는 지금으로부터 4세기 전의 것이다. 도쿠가와 막부의 제4대 쇼군(將軍)인 도쿠가와 이에쓰나(德川家綱)가 집권하고 있던 엔포(延寶)시대(1673~1681)에 만들어진 것이다.

이 광고 문안을 작성한 사람은 미쓰이(三井) 가문 2대조인 미쓰이 다카히라(三井高平)다. 이 광고 문안을 작성한 미쓰이는 일본 재벌 그룹 미쓰이의 선대(先代)가 맞다. 미쓰이 가문은 메이지유신 이전인 에도시대에 이미 일본 전역에서 거상으로 이름을 떨친 상업가문이었다.

도쿠가와 막부는 표면적으로는 유교식 사농공상(士農工商)에 입각한 엄격한 신분제도를 구축했다. 하지만 내용이 달랐다. 무엇보다도 상업의 억압이 없었다. 쇄국(鎖國)으로 상인들의 직접적 대외(對外)무역을 금하기는 했다. 그러나 일본 국내의 상업은 매우 활발하고 강력하게 이루어졌으며, 상인층 또한 일취월장의 성장을 거듭해갔다.

90%가 넘은 에도의 식자율

당시 일본 3대 도시는 에도·오사카·교토였다. 에도는 정치적 중심지로 17세기 말 이미 인구 110만명에 달하는 거대 도시로 성장해 있었다. 오사카도 인구가 40만명에 달했으며 일본 전체의 상업 수도 역할을 하고 있었다. 그에 못지않은 대도시로 교토는 전통공예 등 각종 제조업 중심지 역할을 하고 있었다. 이 3대 거점 도시를 중심으로 일본 전역이 하나의 시장으로 묶여 활발한 국내 교역이 이루어졌다.

에도는 기본적으로는 정치 수도였지만 경제적으로도 거대하게 성장했다. 물산(物産)의 집결지 역할은 여전히 오사카였지만 에도는 막부의 수도인 만큼 부(富)의 최종 집결지였다. 에도는 막부 직속의 사무라이들이 상주한데다 참근교대(勤交代)로 일본 전역의 260여 번에서 다이묘(大名·영주)들을 따라 부임한 가신(家臣)들이 주재(駐在)하면서 사무라이 계층이 대거 집결했다.

다이묘들은 가족을 일종의 인질로 에도에 상주시켜야 했지만 함께 부임한 가신 사무라이들은 가족을 대동하지 않았다. 이 독신 사무라이들을 상대로 한 각종 상업이 활발해졌는데, 우선 음식점이 크게 성장했다. 독신 입장에선 밥을 사 먹는 게 당연히 편할 수밖에 없었다.

한편 무료한 사무라이들은 독서에 열중했다. 그런데 사무라이뿐만 아니라 그들을 상대로 장사한 조닌(町人·상인)들도 그런 분위기를 따라갔다. 에도의 출판업 융성은 특히 이게 큰 힘이었다. 그러자 통속소설도 등장하고 베스트셀러도 나왔다.

그 외에도 고급 문화에서 대중적인 데 이르기까지 갖가지 문화 활동도 활발해졌다. 에도뿐 아니라 일본 전역에 걸쳐 일본 전통 시가인 하이쿠(俳句) 모임이 결성됐는데, 사무라이와 조닌이 함께 어울렸다. 가부키(歌舞伎)가 창시되어 활발하게 공연되면서 전문 작가도 등장했다.

이 같은 발전이 이어지면서 일본은 교육 수준도 전반적으로 높아져 갔다. 1865년 중국에 이어 일본을 방문한 한 서양인이 남긴 기록이 있다. 바로 트로이 유적 발굴로 유명한 독일의 고고학자 하인리히 슐리만의 《일본·중국여행기》이다. 그는 여기에서 다음과 같이 술회하고 있다.

〈일본의 교육은 유럽의 가장 문명화된 국민과 마찬가지로 잘 보급되어 있다. 이는 아시아의 다른 모든 민족이, 중국인들조차도, 그들의 부인을 전혀 무학(無學)으로 방치해두고 있는 것과는 대조적이다. 그래서 일본에는 적어도 자국어를 읽고 쓸 줄 모르는 남녀는 없다.〉

19세기 중반 막부의 기록에 따르면, 사무라이들은 당연히 모두 글을 읽을 줄 알았고, 서민층 남성의 식자율도 54%에 달했다. 여성의 식자율도 20%였다. 이것은 전국 평균이고, 에도만 놓고 보면 부유한 상인이든 빈곤층이든 남녀의 식자율이 모두 90% 이상이었다. 에도시대 일본은 식자율이 세계에서 가장 높은 나라였다. 19세기 중반, 교육 수준을 기준으로 볼 때 세계 최고의 선진국은 일본이었다.

‘칼과 주판’

상업 융성의 힘이었다. 도쿠가와 막부는 칼로 집권한 무가(武家) 정권이었으며 정치는 기본적으로 사무라이만의 영역이었다. 그러나 에도시대는 결코 칼의 시대가 아니었다. 그 시대는 다른 한편 괄목할 만한 상업의 시대, 상인의 시대였다.

그 점을 단적으로 보여주는 인물이 18세기 초 활약한 이시다 바이간(石田梅岩・1685~1744)이다. 이시다 바이간은 교토의 상인 출신으로 상도(商道)를 체계화한 석문심학(石門心學)을 창시했는데, 이것은 에도시대 일본 상인의 정신과 가치를 집대성한 것이었다.

이시다 바이간은 “천하를 안정시키는 것은 사무라이지만 천하를 돌아가게 하는 사람은 바로 상인”이라며 상인으로서의 자부심과 책임감을 역설했다. 그의 이 같은 사상은 당시 상인층에 지대한 영향을 끼쳐 일본 전역에 그의 사상을 가르치는 학교가 만들어졌다. 막스 베버는 서구 자본주의의 정신의 바탕에는 프로테스탄트 윤리가 있다고 했다. 이시다 바이간이 집대성한 상도는 그에 비견되는 일본 자본주의의 정신이라 해도 과언이 아니다.

일본 하면 흔히 ‘국화와 칼’이다. 루스 베네딕트(Ruth Benedic· 1887~1948)가 1946년 동명(同名)의 저서를 출간한 이래 ‘국화와 칼’은 일본을 보는 일종의 상식처럼 됐다. 일리가 없지는 않지만 이게 일본의 전부는 아니다. 이에 못지않게 중요한 일본적 특성은 ‘주판’이다.

260여 년의 에도시대, 집권은 칼이 하고 있었지만 다른 한편으로는 왕성한 ‘주판의 시대’였다. 그 시대를 거치며 일본인은 칼의 문화를 넘어 주판의 문화를 내면화했다. 적어도 ‘에도 일본’부터는 그 진면목은 ‘국화와 칼’보다는 확실히 ‘칼과 주판’이다.

흔히 일본인들은 계산에 철저하다고 말한다. 겉으로는 예의 바르고 친절하지만 속으로는 철저히 계산을 챙기는 이중적 속성이 있다고 한다. 그러나 이건 비난받아야 할 이중성이 아니다. 정직과 신용이 바탕이 된다면 계산에 철저한 것은 현대를 살아가는 사람이라면 누구나 갖추어야 할 당연한 덕목이다. 오히려 계산의 모호함이 악덕(惡德)의 더 많은 원인이 된다. ‘우리끼리’ 혹은 ‘관시(關係·관계)’ 따위가 난무하고 위력을 발휘하는 곳에서 건강한 발전의 지속을 기대할 수는 없다. 부패의 뿌리에 있는 것은 단순히 권력이 아니다. 인정·정서 따위의 좋은 말로 포장된 모호함이 불투명함을 낳고 그 흐릿함이 규칙을 훼손하고 부패를 조장하는 것이다.

조선에는 주판이 없었다

그런데 이런 점과 관련해서도 조선과 일본의 차이가 있었다. 조선에선 주판이 사용되지 않았다. 하지만 일본에선 주판이 필수품이었다. 상인만이 아니었다. 일본 전역 260여 개 번에서 모두 회계 처리를 위해 사용되었다. 그 회계 담당자는 ‘소로반 사무라이’라 불렸다. 당시 주판을 일본식 한자로 산반(算盤)이라 했는데 발음이 소로반이다.

조선에도 비슷한 일을 하는 이들이 있기는 했다. 물론 양반은 아니고 중인(中人)이었다. 그런데 주판을 사용하지 않았다. ‘산가지’라는 매우 원시적인 계산 용구를 사용했다. 조선 후기 청(淸)에서 온 사신은 조선에서 산가지 같은 초보적인 용구로 나름 복잡한 계산을 하는 것 자체에 놀라워하곤 했다. 강화도조약 이후 근대 일본과 본격적 접촉이 이뤄지면서 조선에도 새삼 주판이 알려졌지만 여전히 주판은 널리 보급·사용되지도 않았다.

한반도에서 주판이 본격 사용되기 시작한 건 일제시대부터다. 한일합방 후인 1920년, 조선 총독부는 ‘조선주산보급회(朝鮮珠算普及會)’를 만들고 주판 교육을 전면적으로 실시했다. 이렇게 시작된 우리나라 주판의 역사는 1980년대까지 이어졌다. 주판은 지금은 전자계산기와 컴퓨터에 밀려 역사 속 유물이 됐지만 1980년대 초까지만 해도 필수적인 사무용품이었다.

한국인은 근대 개막기 조선과 일본의 발전 정도가 비슷한 걸로 아는 경우가 많다. 조선이 일본보다는 조금은 못하다 해도 큰 차이는 없었으며, 일본은 우연히 기회를 잘 잡아 도약을 했다고 여긴다. 그리고 가만 놔두면 느리더라도 잘 발전할 조선을 일본이 힘에서 조금 앞서 유리했다고 생각한다. 그러나 이것은 착각이다.

에도시대의 일본이 활발한 시장경제체제를 구가하고 있을 때 조선은 낡은 고옥(古屋)이 썩어가듯이 무너져 내려가고 있었다. 당시 일본과 조선의 차이는 마치 오늘날의 남한과 북한의 차이와 같았다. 대한민국이 시장경제체제로 성장을 구가할 때 북한이 사회주의체제 속에서 몰락해간 것처럼, 당시 일본이 시장경제로 성장하고 있을 때 조선은 반(反)시장적 성리학 원리주의로 경제적으로 몰락해갔다.

無知의 反日, 언제까지 할 셈인가?

“지피지기 백전불태(知彼知己 百戰不殆)”라 했다. 《손자병법(孫子兵法)》 제3편 모공편(謀攻篇)에 나오는 말인데, ‘상대를 알고 나를 알면 백 번 싸워도 위태롭지 않다’는 뜻이다. 그런데 전체 원문은 “지피지기 백전불태 부지피이지기 일승일부 부지피부지기 매전필패(知彼知己 百戰不殆 不知彼而知己 一勝一負 不知彼不知己 每戰必敗)”다. ‘상대를 알고 나를 알면 백 번 싸워도 위태로울 것이 없으나 나를 알고 상대를 모르면 승과 패를 각각 주고받을 것이며 상대를 모르는 상황에서 나조차도 모르면 싸울 때마다 반드시 패배한다’는 뜻이다.

뒷부분이 오히려 더 뼈를 때린다. ‘상대도 모르고 자신도 모르면 무조건 패한다’는 것이다. 한국인의 일본에 대한 자세가 그렇지 않은가? 예전 조선 때는 물론이요 지금도 그런 것은 아닌가?

한국에서 반일(反日)은 일종의 권력이다. 친일(親日)이라는 딱지는 그 어떤 것보다 강한 ‘주홍글씨’가 되곤 한다. 하지만 과연 그 위세만큼 일본에 대해서 제대로 알고 있는가?

조선은 중국에는 머리를 숙이고 사대(事大)를 하면서도 일본은 왜놈이라고 멸칭(蔑稱)하길 주저하지 않았다. 그 결과가 무엇이었나? 그럼에도 지금도 어리석어서든 불순해서든 또다시 그런 작태가 위세를 부리고 있다. 그에 농락당하는 이들도 여전히 많다. 그런데 ‘어리석음과 불순함은 늘 더불어’ 간다. 언제까지 이래야 하는지 묻고 싶다.⊙

'일본' 카테고리의 다른 글

| 또…유니클로 회장의 작심 독설…"알아서 기는 `손타쿠`에 日 망할것" (0) | 2020.09.04 |

|---|---|

| 日 `잃어버린 20년`에도…생산능력 2217조원으로 韓의 2.6배 (0) | 2020.08.18 |

| 한·일 무역분쟁, 한국은 생채기 없이 쌩쌩..일본만 제 복 걷어찼네 (0) | 2020.08.07 |

| 초고령 사회 일본서 '정년 80세' 회사 나왔다 (0) | 2020.07.27 |

| 어느새 ‘한국의 곱절’ 일본…코로나 급증에도 관광 장려 캠페인 (0) | 2020.07.13 |