중앙선데이] 입력 2019.07.27 00:20

[이훈범의 문명기행] 공주 송산리 고분군

유네스코 세계유산인 충청남도 공주 송산리 고분군. 앞쪽 왼쪽 무덤이 5호분, 오른쪽이 6호분이며 그 뒤로 보이는 게 무령왕릉이다. 5,6호분과 바싹 붙어있어서 무덤처럼 보이지 않았기에 도굴을 면할 수 있었다. 박종근 기자

어쩌면 ‘제2의 무령왕릉’이 세상에 귀태(貴態)를 드러낼 지도 모르겠다. 웅진(공주) 시대 백제의 왕릉터인 송산리 고분군에서 새로운 고분 40여기의 존재가 확인된 것이다. 국립부여문재화재연구소의 지하물리탐사와 지표조사 결과다.

5·6호 고분 뒤에 바싹 붙어있어

아무도 왕 무덤이라고 생각 안 해

6호분 배수로 공사하다 발견

백제 왕릉터 새 고분 40기 확인

제2의 무령왕릉 ‘햇빛’ 기대감

유네스코 세계유산 중 하나인 송산리 고분군에 현재 복원·정비돼있는 7기 외에 수십 기의 무덤이 산재해있다는 사실은 이미 알려진 얘기다. 발굴 결과 역시 20년에 걸친 중장기 조사로 오늘내일 나올 게 아니다. 그런데도 벌써부터 가슴이 설레는 것은 우리가 이미 ‘무령왕릉’ 발견의 기적을 체험했던 학습효과다.

일제 때 교사 가루베 인근 마구 파헤쳐

송산리 고분군의 존재는 이미 조선 중종 때 편찬된 『신증동국여지승람』이 전한다.

“(향교) 서쪽에 옛 능이 있는데, 속설에 백제의 왕릉이라고 하나 어느 왕인지 알 수 없다.” (충청도 공주목)

무령왕릉 전실 입구를 지키고 있던 돌짐승.

1530년에 나온 책이니 이후(이전에도 이미) 수많은 도굴 시도가 있었을 터다. 그런 송산리 고분군을 마지막으로 도굴한 이는 일본인이다. 일제 강점기에 공주고보의 일본어 교사였던 가루베 지온(輕部慈恩)이라는 인물이다. 선생님 체면에 야밤에 도적질을 할 수 있으랴. 그는 벌건 대낮에 발굴조사를 명목으로 백제 왕릉들을 파헤쳤다. “1927~1932년 사이 확인한 백제고분이 1000기에 달한다”고 큰소리치기까지 했다. 조선총독부의 일본인 고고학 전문가들조차 “연구 목적이라는 미명 아래 저지른 사굴(私掘)”라고 비난할 정도였다.

가루베는 와세다대학 한학과를 졸업한 고고학 문외한이었다. 전문가도 아닌 사람이 무허가 발굴을 하는 과정에서 얼마나 많은 유적들이 훼손되고 유물들이 사라졌을까 생각하면 아찔하지 않을 수 없다. 가루베는 고분들이 발굴 당시 이미 도굴된 상태였으며, 자신이 빼돌린 유물은 없다고 죽기 전날까지 주장했지만 그의 말을 믿기란 어려운 일이다.

더욱 아찔한 것은 그가 무령왕릉을 발견했다면 어쩔 뻔했냐는 것이다. 지금까지 발굴된 백제 최초의 벽돌무덤(전축분)인 송산리 6호분을 발견한 것이 가루베다. 그가 6호분 바로 뒤에 있던 무령왕릉까지 찾아냈다면 오늘날 그것은 변변한 유물 하나 없이 벽에 사신도만 희미하게 남아있는 6호분처럼 주인이 누구인지도 모른 채 그저 송산리 7호분으로 남았을 것이다.

실제로 송산리에 가보면 무령왕릉은 봉분도 완만한 데다(그것도 정비하면서 좀 높인 것이다) 5호분과 6호분 뒤에 바싹 붙어있다. 설마 왕가의 무덤을 이렇게 다닥다닥 붙여놓았을까 하는 의구심에 전혀 무덤으로 생각하지 않은 것이다. 다행히 가루베 역시 그랬을 것이다.

그런데 1971년 7월 장맛비로 6호분에 물이 새는 바람에 이를 막기 위한 배수로 공사를 하던 인부의 삽에 뭔가 딱딱한 게 걸렸다. 공사는 중단됐고 전문가들이 긴급 파견돼 조사에 착수했다. 새로운 벽돌고분의 입구 부분이 분명했다. 조사단장이던 김원룡(1993년 작고) 당시 국립박물관장의 회고다.

일본 규슈산 금송으로 만든 무령왕과 왕비의 목 관.

“그날 저녁 큰비가 내렸다. 우리는 밤을 새워 무덤 앞에 도랑을 파서 빗물을 돌려야 했다. 다음날은 다행히 비가 그쳤으나 문 앞의 강회가 콘크리트처럼 단단해 입구를 막은 벽돌의 맨 윗줄을 들어낸 것은 오후 늦은 때였다. 그런데 그 구멍으로 들여다보니 터널형 연도에 (...) 돌 짐승 한 마리가 지석 두 장을 앞에 놓고 우리들을 노려보고 있지 않은가.” (『노학생의 향수』)

놀란 가슴을 추스르고 벽돌을 떼어낸 뒤 안으로 들어가 지석을 살펴본 순간 김 관장은 심장이 멈추는 듯했다.

“영동대장군백제사마왕(寧東大將軍百濟斯麻王)이…”

“키가 8척이고 눈썹과 눈이 그림 같았다. 인자하고 관대해 백성들의 마음이 혼연히 그를 따랐다”고 『삼국사기』가 전하는 백제 25대 임금 무령왕이었다. 영동대장군은 무령왕이 중국 양나라 무제로부터 받은 벼슬이고, 사마는 그의 본명이다. 지석은 이렇게 계속 말한다.

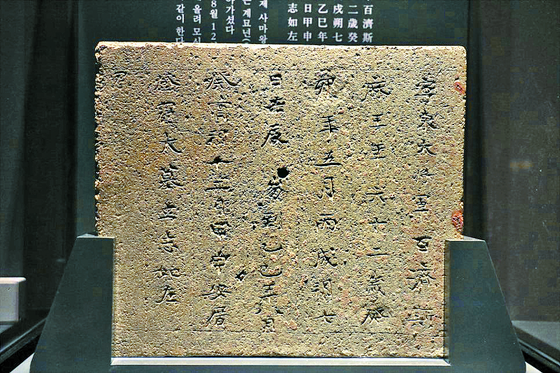

“62세 되던 계묘년(523) 5월7일 붕어하시어 을사년(525) 8월 12일 대묘에 예를 갖춰 안장하고 이와 같이 기록한다.”

우리나라, 특히 삼국시대의 고분은 이름이나 연대를 써넣어 남기지 않는 것이 특색이다. 그래서 고분을 발굴해도 그 주인은 오직 추측에 기댈 수밖에 없는 안타까움이 있었다. 그런데 이 무덤의 주인은 기록과 유물로 확실히 알려주고 있지 않은가. 이 땅에서 처음 있는 일이었다. 또 하나의 지석은 왕비의 것으로, 앞면에 “526년 왕비가 승하해 장례를 지내고 529년 왕과 합장한다”고 적고 뒷면에 “1만문의 돈으로 토지를 매입해 무덤을 만든다”는 내용을 담았다.

김원룡 교수 발굴 이듬해 경제적 파산

무덤의 주인과 매지권이 기록된 지석.

무령왕릉은 무덤처럼 보이지 않았던 까닭에 전혀 도굴되지 않고 오롯이 남아있었다. 그래서 금으로 된 관 꾸미개와 귀걸이 등 4600여 점의 유물이 출토됐다. 그 중 국보로 지정된 것만도 12종 17건에 이른다. 하지만 무엇보다도 백제인들의 생활 풍습을 알려주는 각종 기록들이 소중하다.

백제에서 삼년상을 치렀다는 것과 무덤을 쓸 자리를 지신(地神)한테 비용을 치르고 구입하는 풍습이 있었다는 점들이 그렇다. 이 매지권(買地券)은 삼국시대의 고분에서 유일하게 발견된 것이다. 이것은 중국에서 건너 온 풍습이다. 후한대 시작돼 송나라 때 절정을 이뤘던 것으로 중국에서는 이를 묘권(墓券) 또는 지권(地券)이라 불렀다.

하지만 무령왕릉의 매지권은 중국의 것과 좀 다르다. 우선 중국은 땅값으로 ‘99999전’처럼 상서로운 숫자를 반복해 사용하거나, 800만전 같이 상징적인 숫자를 기록하는 경우가 많은데, 무령왕릉의 ‘1만문’은 현실적인 시가(時價)로 적은 듯하다. 또 무령왕 지석은 “율령을 따르지 않는다(不從律令)”는 문장으로 끝나는데, 중국의 경우 대체로 이와 반대로 “율령에 따라 서둘러 마친다(急急如律令)”처럼 율령을 따르는 것으로 쓰고 있다. 이는 백제는 중국과 달리 토지매매를 금하고 있는데, 무령왕이 사후세계에서 율령을 어기고 토지를 매입했으므로 이를 명시한 것이라는 견해가 타당성 있어 보인다.

지신한테 토지를 사는 것은 도교적인 색채다. 토왕(土王)에 밉보이지 말고 극락왕생하라는 의미가 담겼을 터다. 이 같은 축원(祝願) 또는 서원(誓願)은 동서고금을 막론하고 거의 모든 인류에게서 나타나는 공통점 같다. 죽음은 곧 부활을 의미하며 무덤은 새로운 삶의 출발점인 것이다. 피라미드도 그렇고 진시황릉도 그렇다.

정도의 차이는 있어도 지배자가 아닌 일반 민중의 사암 무덤들도 마찬가지다. 오늘날 이스라엘 예루살렘의 감람산을 뒤덮고 있는 무덤들 역시 다른 이유가 아니다. 예수가 그곳에서 승천했으므로, 재림할 때도 그곳으로 올 것이며 그때 자신들을 부활시켜주리라는 믿음에서다. 다만 오늘날 무덤은 많이 간소해졌다. 예수의 무덤은 사암에 굴을 뚫고 바퀴처럼 둥근 돌로 입구를 막은 것이었다.

“시신을 깨끗한 아마포로 싸고 바위에 판 무덤에 안치한 뒤 돌을 굴려놓으매...” “주의 천사가 하늘에서 내려와 돌을 굴려놓고 그 위에 앉아…” (마태복음 27,28장)

오늘날 간소해진 건 오로지 경제적인 이유에서다. 아니, 어쩌면 종교적 확신이 많이 희석된 까닭인지도 모르겠다. 완전히 거부하기도 두렵지만 불확실성에 많은 투자를 하기는 싫은 것이다.

무령왕릉으로 다시 돌아와서, 고고학자들에게 그처럼 손이 안 탄 고분을 발굴하는 기적은 평생 한번 있을까 말까 한 행운이다. 김원룡 교수 역시 주위의 찬사와 부러움을 온몸으로 받았다. 하지만 투탕카멘의 저주처럼 ‘영생의 잠’을 깨운 대가를 그도 치러야 했던 걸까. 발굴 이듬해 그는 경제적으로 파산해 집을 처분해야 했다고 고백하고 있다.

'한국역사' 카테고리의 다른 글

| 3t 돌 뚜껑이 몰래 품고 있었다…1500년 가야 무덤 미스터리 (0) | 2019.11.29 |

|---|---|

| 사냥꾼 변장한 일본 측량대, 국내 첫 쇠다리 '한강철교'... (0) | 2019.11.16 |

| [뉴스 속의 한국사] 삼한 중 가장 세력 커… 6세기까지 존재했다는 증거 찾았죠 (0) | 2019.07.16 |

| [단독] 100년만에 드러난 알렌 公使의 '대한제국 X파일' (0) | 2019.07.16 |

| 1400년 전 수세식 화장실, 백제 왕궁은 뭔가 달랐다 (0) | 2019.06.30 |