잃어버린 왕국 '마한'

여기서 '마한'이란 어떤 나라였을까요? 역사 시간에는 기원전 3세기~기원전 1세기 무렵 '진한' '변한'과 함께 삼한(三韓)을 이뤘고, 마한·진한·변한이 각각 백제·신라·가야로 바뀌었다는 내용을 다들 배웠을 거예요. 이 중 마한은 최소한 700년 이상 존속했으나 역사 기록이 별로 남아 있지 않아요. 한마디로 '잃어버린 왕국'이랍니다.

◇마한 정복은 온조왕? 근초고왕?

"마한이 여기서 왜 나와!"

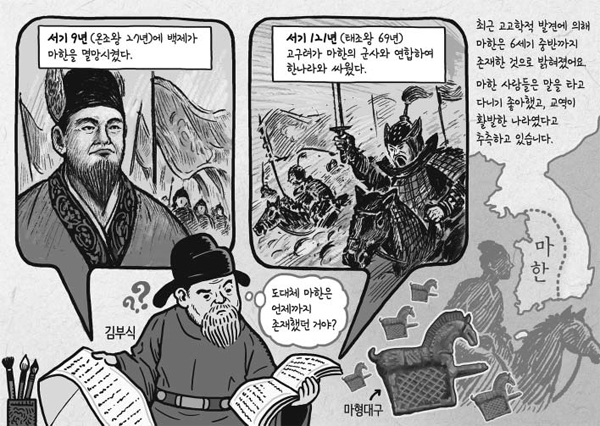

'삼국사기'의 저자 김부식이 책을 쓰다가 당황스러움을 드러냈던 대목이 있습니다. 김부식은 12세기까지 남아 있던 어떤 기록을 참고해서 서기 9년(백제 온조왕 27년)에 백제가 마한을 멸망시켰다고 썼거든요. 그런데 고구려의 역사를 쓰다 보니 이로부터 100년 가까이 지난 서기 121년(태조왕 69년)에 '고구려가 마한의 군사와 연합해 한(漢)나라와 싸웠다'는 기록이 튀어나온 거예요.

- ▲ 그림=안병현

학자들은 '백제 온조왕이 마한을 멸망시켰다'는 기록에 대해 "마한이 이때 완전히 멸망한 것이 아니라 백제가 일부만 점령했거나 후대의 기록을 앞으로 끌어올렸을 것"이라 보고 있습니다. 54개 부족국가의 연맹체였던 마한은 지금의 경기도·충청남북도·전라남북도 지역에 있었는데, 백제가 성장하고 영역을 넓혀가면서 세력이 점점 줄어들어 남쪽만 남았다는 거예요.

이 '남쪽의 마한 잔존 세력'을 백제가 완전히 정복한 것은 백제의 전성기를 이끈 근초고왕(재위 346~375) 때였다는 것이 오랫동안 정설로 자리 잡고 있었어요. 일본 측 기록인 '일본서기'에 서기 369년 백제 장군 목라근자가 영산강 유역에 있던 침미다례 같은 소국들을 정복했다는 내용이 나오기 때문이죠. 여기까지가 서기 4세기 상황입니다.

◇6세기 중반까지도 존재했던 '마한'

하지만 5세기 이후에도 호남 지역에 마한 세력이 여전히 있었다는 고고학적 연구 성과들이 속속 나오고 있어요. '도대체 마한은 언제까지 존재했던 것이냐'는 의문이 커지고 있죠. 특히 전남 지역에서 마한의 권력자가 묻힌 것으로 보이는 6세기 고분이 최근 확인됐어요. 바로 2015년 발굴된 나주 복암리 고분과 2016년 발굴된 화순 회덕 고분군입니다. 마한 세력이 6세기까지도 여전히 존재하면서 백제·가야·왜와 활발하게 교류하고 있었다는 사실이 드러났습니다.

바꿔 말하면 백제 멸망 불과 100년 전까지도 '마한'이란 나라가 여전히 존재했다는 얘기가 되죠. 심지어 그곳 주민들은 서기 660년 백제가 멸망할 때까지도 자신은 백제 사람이 아니라 '마한 사람'이라고 여겼을 거라고 추측하는 학자도 있어요.

◇로마 제품도 썼던 마한 사람들

마한은 삼한 중에서도 가장 세력이 컸던 것으로 알려졌어요. 삼한 전체의 맹주인 진왕(辰王)은 마한 목지국의 왕이 늘 계승했다는 기록도 있고, '마한 왕'이 진한과 변한을 속국으로 여겨 공물을 받았다는 기록도 있어요. 1991년 충남 천안 청당동에서 발굴된 마한 유적에서는 말 모양 허리띠 버클인 '마형대구'가 11점이나 출토됐어요. 유리구슬도 1500여점이나 나왔는데 그중엔 로마에서 제작된 것도 있었어요. '잃어버린 왕국' 마한은 사람들이 말을 타고 다니기 좋아했고, 유럽산(産) 제품을 수입해 쓸 정도로 교역이 활발했던 나라였다고 볼 수 있는 것이지요.

☞소국의 지도자를 '신지'라 불러

마한에 관한 기록은 남아있는 것이 별로 없지만, 중국 기록인 '삼국지' '후한서' 등에는 제도와 생활상이 단편적으로 기록돼 있습니다. 각 소국의 지도자를 '신지', 제사를 지내는 사람을 '천군'이라 해 정치와 종교가 분리돼 있었다고 해요. 마을 중심에는 '소도'라는 신성한 구역이 있어 범죄자가 이곳으로 도망치면 붙잡을 수 없었다고 합니다.

풀과 흙으로 집을 지어 남녀노소 구별 없이 살았고, 구슬을 꿴 목걸이는 보물로 여겼지만 금은과 비단은 보배로 여기지 않았다고 해요. 이것은 문화가 미처 발달하지 않았던 초창기 상황의 기록이었을 거예요.

'한국역사' 카테고리의 다른 글

| 사냥꾼 변장한 일본 측량대, 국내 첫 쇠다리 '한강철교'... (0) | 2019.11.16 |

|---|---|

| 저게 설마 왕의 무덤?…도굴꾼 눈 피해 보존된 무령왕릉 (0) | 2019.07.27 |

| [단독] 100년만에 드러난 알렌 公使의 '대한제국 X파일' (0) | 2019.07.16 |

| 1400년 전 수세식 화장실, 백제 왕궁은 뭔가 달랐다 (0) | 2019.06.30 |

| 미군 병사의 눈으로 본 6·25전쟁 휴전 당시 한국 (0) | 2019.06.18 |