박원호 기술사

입력 : 2016.11.27 04:00

1947년 태동한 한국 근대 건설 산업이 내년이면 70주년을 맞는다. 하지만 건설 산업에 대해서는 긍정보다는 부정, 발전보다는 쇠락하는 이미지가 더 강한 게 현실이다. 조선닷컴의 부동산·인테리어 콘텐츠 플랫폼 땅집go는 한국건설산업연구원과 공동으로 지금까지 인류 문명과 과학 발전에 기여한 기념비적 건축·구조물들을 발굴, 그 의미와 가치를 재조명해 건설산업의 미래를 생각해보는 기획물을 연재한다.

[세상을 뒤흔든 랜드마크] ⑦20세기 최대 불가사의 북해방조제

[세상을 뒤흔든 랜드마크] ⑦20세기 최대 불가사의 북해방조제

‘암스테르담은 꼭 펜타곤(Pentagon)처럼 생겼네.’

비행기가 스키폴(schipol)공항에 내리기 위해 고도를 낮추는 동안 하늘에서 내려다본 암스테르담의 첫 인상이었다. 유서깊은 도시인데도 자연적인 면모보다 지극히 인공적인 기하학 형태만 눈에 들어온 탓이다. 도시 전체가 반듯반듯한 직선으로 오각형을 겹쳐놓은 듯한 모습이었다. 알고 보니 다각형 외곽의 푸른 선들은 수로(운하)였고, 그 사이사이 네모반듯한 땅도 원래 바다였다. 이곳 운하를 보고 베네치아를 떠올렸던 건 엄청난 오산이었다. 베네치아의 운하는 천연 늪지대에 건설됐다. 반면, 네덜란드는 북해를 막은 후 배후의 저지대 물을 퍼내고 그 사이사이에 거미줄 같은 인공 운하를 만들었다.

비행기가 스키폴(schipol)공항에 내리기 위해 고도를 낮추는 동안 하늘에서 내려다본 암스테르담의 첫 인상이었다. 유서깊은 도시인데도 자연적인 면모보다 지극히 인공적인 기하학 형태만 눈에 들어온 탓이다. 도시 전체가 반듯반듯한 직선으로 오각형을 겹쳐놓은 듯한 모습이었다. 알고 보니 다각형 외곽의 푸른 선들은 수로(운하)였고, 그 사이사이 네모반듯한 땅도 원래 바다였다. 이곳 운하를 보고 베네치아를 떠올렸던 건 엄청난 오산이었다. 베네치아의 운하는 천연 늪지대에 건설됐다. 반면, 네덜란드는 북해를 막은 후 배후의 저지대 물을 퍼내고 그 사이사이에 거미줄 같은 인공 운하를 만들었다.

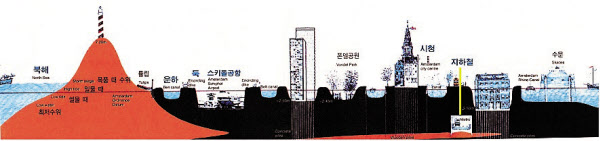

암스테르담은 그 이름에 ‘dam’이 붙어있듯 암스테르강에 댐을 막아 지은 도시이다. 위의 단면도에서 보듯이 암스테르담은 해수면보다 4m 이상 낮은 지대에 건설됐다. 스키폴공항도 해수면 아래에 위치한다. 지하철 역시 해수면 밑에 있다. 해수면 아래에 도시를 만들려면 바닷물을 막는 제방이 필요하고, 수위 차로 인해 유입되는 해수도 쉴새없이 퍼내야만 한다. 배수(排水)는 19세기까지 풍차가 담당했고 20세기부터는 전기를 이용한 배수펌프가 동원됐다.

이처럼 네덜란드의 역사는 생존을 위한 간척의 역사다. 네덜란드는 바로 ‘신이 버린 땅, 인간이 빚은 나라’인 것이다. 물론 그 과정은 결코 순탄한 것이 아니었다. 이를 단적으로 증명하는 구조물이 바로 ‘북해방조제’(North Sea Protection works)이다. 이는 20세기 중반에 건설한 특별한 토목 구조물이지만 그 이면에는 네덜란드인들의 무려 800년에 걸친 북해의 파도와 생명을 건 사투가 있었다.

■800년 동안 북해 바다와 死鬪

네덜란드는 북으로 북해와 닿아 있고, 남으로는 라인강과 마스강 하구에 있다. 네덜란드 사람들은 800여 년 전부터 바다와 강과 싸워온 셈이다. 그 싸움이란 곧 바닷물과 강물에 대항해 제방을 쌓아 육지를 만드는 일, 즉 간척을 말한다. 간척한 땅은 저지대이기에 지속적으로 물을 빼야 한다. 따라서 저지대에는 거미줄 같은 배수망인 운하가 있다. 수도 암스테르담도 도시 전체가 거미줄 같은 운하로 이루어져 있다. 그 사이사이에 가로 놓인 다리가 무려 1000개가 넘는다.

네덜란드 당국은 홍수 때마다 피해를 최소화하기 위해 수방선(Defense Line of Amsterdam)을 운영해 왔다. 1883년부터 1920년까지 도시 반경 15~20km에 걸쳐 원형 제방을 만들어 물이 범람하지 못하게 했지만 이것만으로는 미흡했다. 보다 안전한 방책으로 북해의 에이셀(Ijseel)만과 마르크만을 가로질러 조이데르(Zuiderzee) 방조제를 막기로 했다. 바로 북해방조제이다.

북해방조제의 명성은 미국토목학회(ASCE)가 선정한 ‘20세기 7대 불가사의 구조물’(Seven Wonders of Modern World)에 선두로 꼽혔던 사실로도 입증됐다. 이 방조제 공사는 댐, 간척지, 배수 공사를 포함한 20세기 세계 최대의 해양 엔지니어링 프로젝트였다.

이처럼 네덜란드의 역사는 생존을 위한 간척의 역사다. 네덜란드는 바로 ‘신이 버린 땅, 인간이 빚은 나라’인 것이다. 물론 그 과정은 결코 순탄한 것이 아니었다. 이를 단적으로 증명하는 구조물이 바로 ‘북해방조제’(North Sea Protection works)이다. 이는 20세기 중반에 건설한 특별한 토목 구조물이지만 그 이면에는 네덜란드인들의 무려 800년에 걸친 북해의 파도와 생명을 건 사투가 있었다.

■800년 동안 북해 바다와 死鬪

네덜란드는 북으로 북해와 닿아 있고, 남으로는 라인강과 마스강 하구에 있다. 네덜란드 사람들은 800여 년 전부터 바다와 강과 싸워온 셈이다. 그 싸움이란 곧 바닷물과 강물에 대항해 제방을 쌓아 육지를 만드는 일, 즉 간척을 말한다. 간척한 땅은 저지대이기에 지속적으로 물을 빼야 한다. 따라서 저지대에는 거미줄 같은 배수망인 운하가 있다. 수도 암스테르담도 도시 전체가 거미줄 같은 운하로 이루어져 있다. 그 사이사이에 가로 놓인 다리가 무려 1000개가 넘는다.

네덜란드 당국은 홍수 때마다 피해를 최소화하기 위해 수방선(Defense Line of Amsterdam)을 운영해 왔다. 1883년부터 1920년까지 도시 반경 15~20km에 걸쳐 원형 제방을 만들어 물이 범람하지 못하게 했지만 이것만으로는 미흡했다. 보다 안전한 방책으로 북해의 에이셀(Ijseel)만과 마르크만을 가로질러 조이데르(Zuiderzee) 방조제를 막기로 했다. 바로 북해방조제이다.

북해방조제의 명성은 미국토목학회(ASCE)가 선정한 ‘20세기 7대 불가사의 구조물’(Seven Wonders of Modern World)에 선두로 꼽혔던 사실로도 입증됐다. 이 방조제 공사는 댐, 간척지, 배수 공사를 포함한 20세기 세계 최대의 해양 엔지니어링 프로젝트였다.

네델란드 정부는 우선 조이데르에 거대한 댐을 짓고 댐 한쪽에는 북해와 선박으로 연결되는 관문을 설치했다. 댐 건설로 만들어진 거대한 에이셀호(IJssel-lake·지도상의 청색) 가장자리에는 간척을 통해 무려 1650㎢에 달하는 거대한 농경지(Polder·지도상의 초록색)를 조성했다.

건설 효과는 첫째 홍수해를 방지한다는 점이다. 둘째 35만ha에 이르는 거대한 농경지를 확보할 수 있다는 점, 셋째는 담수호(에이셀호)를 조성해 농업용수와 식수원을 해결할 수 있다는 점이며, 넷째는 내륙 운하의 활성화이다.

■육지 양끝에서 ‘一(일)’자로 제방 쌓아

북해방조제(Afsluitdijk)는 거대한 제방이다. 에이셀호와 바덴해(Wadden Sea) 사이 북부 홀랜드와 프라이슬랜드(Friesland)를 연결한 제방 구조물이다. 사진에서 보듯 육지의 양쪽 끝에서 동시에 상대방을 향해 일자(一字)로 제방을 쌓아 가운데서 연결했다.

건설 효과는 첫째 홍수해를 방지한다는 점이다. 둘째 35만ha에 이르는 거대한 농경지를 확보할 수 있다는 점, 셋째는 담수호(에이셀호)를 조성해 농업용수와 식수원을 해결할 수 있다는 점이며, 넷째는 내륙 운하의 활성화이다.

■육지 양끝에서 ‘一(일)’자로 제방 쌓아

북해방조제(Afsluitdijk)는 거대한 제방이다. 에이셀호와 바덴해(Wadden Sea) 사이 북부 홀랜드와 프라이슬랜드(Friesland)를 연결한 제방 구조물이다. 사진에서 보듯 육지의 양쪽 끝에서 동시에 상대방을 향해 일자(一字)로 제방을 쌓아 가운데서 연결했다.

제방은 너비가 90m, 높이가 해수면으로부터 7.35 m, 전체 길이는 32㎞에 이른다. 건설 순서는 우선 가운데를 벌려 평행으로 댐을 쌓아올린다. 다음으로 댐의 가운데 모래를 채운다. 상층부에는 골재와 이탄을 혼합해 다져넣는다. 제방 마감은 모래와 진흙으로 다진 다음 표면에 잔디를 심는다.

제방만으로 방조제가 완공되는 것은 아니다. 이후에는 제방 위로 도로를 건설해 프라이슬랜드와 북부 홀랜드를 연결해야 한다. 그 다음으로 제방 선상에 북해와 에이셀호와의 선박 항해를 위한 갑문, 그리고 25곳의 배수 갑문도 건설해야 한다. 마지막으로는 새로운 간척지(Polder)를 조성해야 한다.

이 방조제 건설 과정에 1·2차 세계대전과 대공황(1929)이 겹쳤다. 그럼에도 불구하고 북해방조제는 예상보다 일찍 준공했다. 이후 1953년 발생한 대홍수로 1800여 명이 사망하고 20만 마리의 가축이 희생당하는 대참사도 있었다. 그러나 네델란드인들은 불굴의 의지로 무너진 제방을 보수·보강했다. 한편 이중삼중의 방책으로 호수 중앙에 또 다른 방조제를 건설한 결과, 오늘과 같은 기적을 이루었던 것이다.

■지구온난화 대비책도 이미 추진

지구온난화로 해수면이 상승하면 가장 큰 위협을 받는 나라는 어디일까. 남태평양의 섬나라들도 있지만 북극과 인접한 네덜란드 역시 0순위다. 국토의 3분의1 정도가 이미 해수면 아래에 있기 때문이다. 과연 네덜란드는 어떤 대비책을 마련했을까.

놀랍게도 그들은 벌써부터 에이셀호 수위를 인위적으로 높이는 계획을 서두르고 있다. 이럴 경우 간척지 주변 제방을 한 단계 더 높여야 한다. 이는 결과적으로 배수 효율을 높이는 동시에 도시의 평균 지면을 끌어올린다는 의미이다. 이처럼 네덜란드는 해양·수리 분야에서 선진국일 뿐만 아니라 지구온난화 대책에서도 타의 추종을 불허할 정도로 공세적인 대책을 추진 중이다. 끝으로 새삼 떠오르는 말이 있다. ‘신은 세상을 창조했지만 네덜란드인들은 네덜란드를 창조했다.’ 그렇다. 조금도 과장이 아니다.

제방만으로 방조제가 완공되는 것은 아니다. 이후에는 제방 위로 도로를 건설해 프라이슬랜드와 북부 홀랜드를 연결해야 한다. 그 다음으로 제방 선상에 북해와 에이셀호와의 선박 항해를 위한 갑문, 그리고 25곳의 배수 갑문도 건설해야 한다. 마지막으로는 새로운 간척지(Polder)를 조성해야 한다.

이 방조제 건설 과정에 1·2차 세계대전과 대공황(1929)이 겹쳤다. 그럼에도 불구하고 북해방조제는 예상보다 일찍 준공했다. 이후 1953년 발생한 대홍수로 1800여 명이 사망하고 20만 마리의 가축이 희생당하는 대참사도 있었다. 그러나 네델란드인들은 불굴의 의지로 무너진 제방을 보수·보강했다. 한편 이중삼중의 방책으로 호수 중앙에 또 다른 방조제를 건설한 결과, 오늘과 같은 기적을 이루었던 것이다.

■지구온난화 대비책도 이미 추진

지구온난화로 해수면이 상승하면 가장 큰 위협을 받는 나라는 어디일까. 남태평양의 섬나라들도 있지만 북극과 인접한 네덜란드 역시 0순위다. 국토의 3분의1 정도가 이미 해수면 아래에 있기 때문이다. 과연 네덜란드는 어떤 대비책을 마련했을까.

놀랍게도 그들은 벌써부터 에이셀호 수위를 인위적으로 높이는 계획을 서두르고 있다. 이럴 경우 간척지 주변 제방을 한 단계 더 높여야 한다. 이는 결과적으로 배수 효율을 높이는 동시에 도시의 평균 지면을 끌어올린다는 의미이다. 이처럼 네덜란드는 해양·수리 분야에서 선진국일 뿐만 아니라 지구온난화 대책에서도 타의 추종을 불허할 정도로 공세적인 대책을 추진 중이다. 끝으로 새삼 떠오르는 말이 있다. ‘신은 세상을 창조했지만 네덜란드인들은 네덜란드를 창조했다.’ 그렇다. 조금도 과장이 아니다.

'유럽' 카테고리의 다른 글

| 아우토반 위에 지은 아파트, 매연과 진동잡은 기술은? (0) | 2017.03.05 |

|---|---|

| 133년째 공사 중인 가우디 최고의 걸작 (0) | 2017.03.05 |

| 2천년 넘게 중력만으로 버티고 서있는 '악마의 다리' (0) | 2017.03.05 |

| 이 세상에서 가장 추악한 '철(鐵)의 괴물' (0) | 2017.03.05 |

| 지하 150m 아래에 지어진 스탈린의 인민궁전 (0) | 2017.03.05 |