55주 연속 뉴욕타임스 논픽션 부문 베스트셀러, 아마존 독자 리뷰 수 8천여 개…

현재 미국을 넘어 전세계의 스포트라이트를 받고 있는 <힐빌리의 노래>의 기록이다.

생생하고 절박한 힐빌리의 '노래'를 들어 보자.

입력 : 2017.08.25 07:08

[북리뷰] 힐빌리의 노래

힐빌리의 노래

제이디 밴스 지음

김보람 옮김

흐름출판

428쪽

1만4800원

지난해 가을 Books에 소개한 ‘세계의 베스트셀러’ 뉴욕 리포트는 이런 문장으로 시작한다.

“도널드 트럼프를 공화당 대통령 후보로 만들어낸 미국 백인 노동계층의 정치적 반항과 분노, 심리 기저에는 무엇이 깔려 있을까.”

그 책이다. 그사이 트럼프는 미국의 제45대 대통령이 됐고, 뉴욕 리포트의 소재였던 책 ‘힐빌리의 노래’는 자신의 베스트셀러 기록을 새로 썼다. 이 글을 쓰는 23일 현재 55주 연속 뉴욕타임스 논픽션 부문 베스트셀러, 인터넷 서점 아마존의 독자 리뷰 수 8584개. 트럼프 현상에 대한 분석과 연구가 이 책뿐일 리는 없다. 그렇다면 스포트라이트는 왜 이 책에 집중되었나.

‘힐빌리의 노래’가 지닌 차별성이 있다. 우선 외부 학자의 객관적 시선이 아니라 백인 노동계층 청년의 내부 고백록이라는 점. 또 하나는 올해 34세인 이 젊은 필자가 지독한 가난과 불운을 극복하고 명문 예일대 로스쿨을 졸업하는 예외적 성공을 거두고 있다는 점이다.

White Anglo-Saxon Protestant. 직역하면 백인 앵글로 색슨 계열의 개신교도지만, 실제 의미는 백인 상류층이다. 하지만 미국의 백인이라고 모두 상류층인가. 이 책을 쓴 제이디 밴스(Vance)는 “가난은 우리 가족의 전통이었다”로 책을 시작한다. 스코틀랜드 아일랜드인 핏줄로 대학 문턱에도 가보지 못한 수백만 백인 노동자의 후예. 이들의 직업은 다음과 같은 범주를 벗어나지 못한다. 날품팔이, 소작농, 광부, 기계공, 육체노동자…. 미국 사회의 멸칭(蔑稱)으로 좀 더 비하하면 다음과 같다. 빨간목(redneck), 백인쓰레기(white trash), 힐빌리(hilbillies·산골마을 백인)…. 하지만 내부자인 밴스의 호칭은 다르다. 그들이 아니라 우리고, 내 이웃, 내 친구, 내 가족인 것이다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기일찌감치 가족을 버리고 떠난 아버지, 한 달마다 남자를 갈아치우는 마약중독 엄마. 초등학교 1학년 시절부터 밴스는 엄마의 남자가 매달 혹은 매년 바뀌는 걸 목격했고, 그때마다 집을 옮겼다. 엄마가 그 남자 집으로 짐 싸들고 들어갔기 때문이다. 남자와 남자가 바뀌는 사이 엄마는 더 강력한 약으로 자신을 위로했고, 아들에게 휘두른 폭력으로 종종 재판을 받았으며, 아동복지과 직원은 소년 밴스에게 위탁 가정을 제안하곤 했다. 간호사 자격증을 지키겠다며, 오염된 자기 오줌 대신 미성년자 아들에게 약물검사용 새 소변을 눠달라고 구걸하는 엄마니 오죽하겠는가. 10대 초반의 밴스는 그 시절을 이렇게 요약했다. “세상 끝으로 내달리는 롤러코스터의 맨 앞줄에 앉은 느낌이었다.”

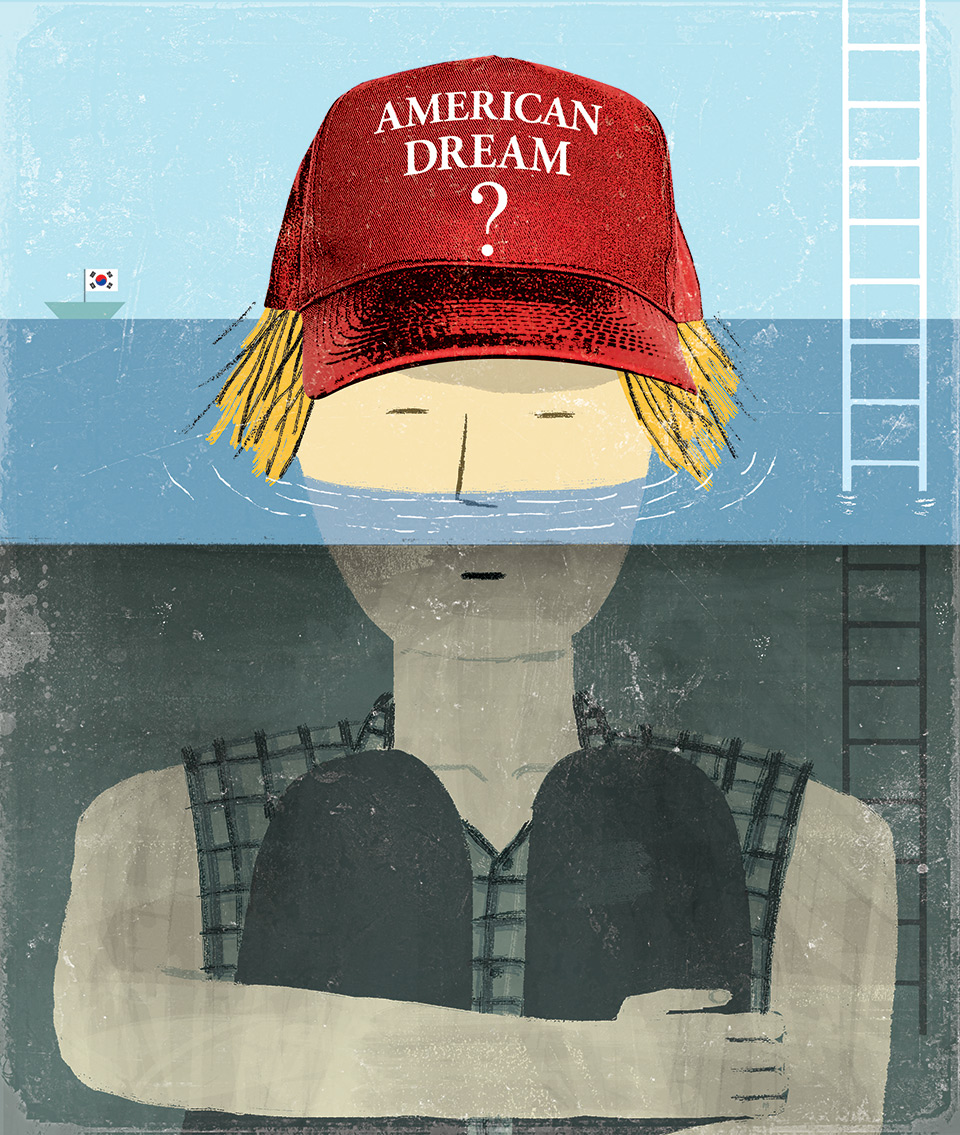

그렇다면 밴스를 구원한 사다리는 무엇이었을까. 겸손한 힐빌리의 후예는 세 가지를 꼽는다. 자신을 끝까지 믿고 보살펴준 외할머니, 성실과 규율의 미덕을 깨닫게 해준 해병대 복무, 그리고 저소득층 학생을 위한 예일대의 장학금 제도였다. 가족과 군대와 사회. 하나의 얼굴만 가진 제도는 아니겠지만, 역시 마지막 순간에 의지하는 소중한 가치이기도 하다.

시궁창 같던 소년의 삶을 구원한 건 외할머니였다. 고1이 끝날 무렵, 밴스는 외할머니의 집으로 들어간다. 다음 달에 어디서 살아야 하는지 두려워할 필요 없는, 안정적 삶의 시작이었다. 젊을 때는 알코올 중독 남편에게 휘발유를 붓고 성냥불을 붙일 만큼 물불 안 가리는 성격이었지만, 땀 흘리는 노동의 가치와 아메리칸 드림을 신앙처럼 믿었던 할머니. 낙제 위기였던 밴스의 성적은 외할머니의 욕설과 보호 아래 급상승했고, 고향의 주립대학인 오하이오대에 합격한다. 하지만 등록금을 내지 못하고 해병대에 자원 입대. 이후 해병대 생활에 대한 밴스의 회고는 그 자체로 자기계발의 모범 사례다. 노력 부족을 무능력이라고 착각해서 스스로의 가치를 떨어뜨린 과거를 새삼 반성하는 기간이었다고 했다. 새벽 5시 30분에 기상하는 4년의 해병대 복무를 마친 뒤 그는 오하이오에 돌아왔고, 단련된 체력과 재정 관리 기술까지 배운 청년은 더 이상 백인 쓰레기가 아니었다. 주립대학에서 거둔 놀라운 성적은 예일대 로스쿨 합격의 바탕이 됐고, 첫해는 전액 장학금까지 받았다. 최저 소득층이었기 때문이다. 밴스는 “찢어지게 가난한 살림 덕을 본 것은 그때가 처음이었다”고 썼다.

이제 이 책을 주목하게 한 첫째 이유로 돌아갈 차례다. 백인 노동 계층은 왜 트럼프 지지의 핵심 세력이 되었나. 한때 민주당의 견고한 지지층이었던 애팔래치아 산맥의 힐빌리들은 왜 한 세대가 지나기도 전에 충실한 공화당 지지자로 돌변했나. 이 역시 통계나 지표보다는 청소년 시절 자신이 직접 겪었던 절망과 분노로 밴스는 쓴다. 꼬박 2주를 일한 아르바이트 급료라고 해봤자 티본테이크를 먹고 싶었던 고등학생을 좌절시킬 만큼 적은 액수였지만, 이웃집 마약중독자는 정부의 실업수당으로 아무 노동도 안 하면서 2주에 한 번씩 꼬박꼬박 스테이크를 사먹더라는 것. 앞집서 놀고먹던 흑인 여성은 정부가 준 푸드스탬프로 산 탄산음료 두 박스를 들고 와서는 할머니에게 싸게 줄 테니 현금을 달라고 하더라는 것. 밴스는 다시 적는다. “정부의 복지 제도에 기대 놀고먹는 사람들이 사회를 비웃는다. 우리같이 열심히 일하는 사람들은 매일 일터에 나간다는 이유로 조롱받고 있다.”

소위 ‘복지 여왕’을 향한 백인 근로 빈곤층의 분노는 대단했고, 이들의 열광적 지지가 ‘트럼프 대통령’의 핵심 기반이 됐다는 이야기다. 힐빌리의 분노가 제대로 된 과녁을 겨냥하고 있는지에 대해서는 논란이 있을 수 있다. 밴스가 붙잡을 수 있었던 사다리 역시, 이제는 모래사장에서 바늘 찾기라는 반박도 적지 않다.

하지만 이 책의 교훈이 단지 아직도 사다리는 남아 있다는 식의 허무한 자기 위안이나, 포퓰리즘 복지의 실패에 대한 비판만으로 끝나서는 안 될 것 같다. 희망과 일자리를 한꺼번에 잃는 힐빌리가 늘어가고 있다는 밴스의 탄식이 미국만의 사례는 아닐 테니까. 이 생생하고 절박한 힐빌리의 노래를 우리가 더 열심히 들어야 할 이유다.

[출처] 본 기사는 조선닷컴에서 작성된 기사 입니다

'미국' 카테고리의 다른 글

| 美 압박에 한미FTA 개정하기로…15개 FTA 중 4번째 (0) | 2017.10.06 |

|---|---|

| 'deplorable'이 뭐길래?…트럼프, 文 한마디에 크게 웃으며 "감사하다" (0) | 2017.09.22 |

| [카드뉴스] 지리적 상상력 뛰어난 트럼프 다루는 법 (0) | 2017.08.27 |

| 北美 평화협정, 판도라 상자 열렸나 (0) | 2017.08.27 |

| [주간조선] 미군은 대만에서 어떻게 철수했나 (0) | 2017.08.27 |