박원호 기술사

입력 : 2017.01.14 04:00

1947년 태동한 한국 근대 건설 산업이 올해 70주년을 맞는다. 하지만 건설 산업에 대해서는 긍정보다는 부정, 발전보다는 쇠락하는 이미지가 더 강한 게 현실이다. 땅집고(realty.chosun.com)는 한국건설산업연구원과 공동으로 지금까지 인류 문명과 과학 발전에 기여한 기념비적 건축·구조물들을 발굴, 그 의미와 가치를 재조명해 건설산업의 미래를 생각해보는 기획물을 연재한다.

[세상을 뒤흔든 랜드마크] ⑭문화 아이콘으로 거듭난 화력발전소

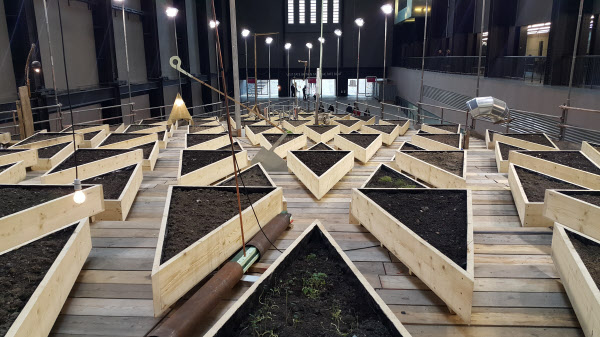

낡은 화력 발전소가 현대 미술관으로 거듭났다. 단순히 거듭난 것이 아니라 연간 400만명의 관람객을 불러모으며 고답적 도시 런던에 예술적 생기를 불어넣고 있다. 바로 테이트모던(Tate Modern)이다.

발전소와 미술관. 기능적으로나 형태적으로도 도저히 어울릴 것 같지 않은 2개의 시설이 대체 무슨 조화로 변신에 성공했을까. 변신의 내막에 포커스를 맞추기 전에 우선 20세기 후반 이후 영국의 정책 변화를 살펴볼 필요가 있다.

[세상을 뒤흔든 랜드마크] ⑭문화 아이콘으로 거듭난 화력발전소

낡은 화력 발전소가 현대 미술관으로 거듭났다. 단순히 거듭난 것이 아니라 연간 400만명의 관람객을 불러모으며 고답적 도시 런던에 예술적 생기를 불어넣고 있다. 바로 테이트모던(Tate Modern)이다.

발전소와 미술관. 기능적으로나 형태적으로도 도저히 어울릴 것 같지 않은 2개의 시설이 대체 무슨 조화로 변신에 성공했을까. 변신의 내막에 포커스를 맞추기 전에 우선 20세기 후반 이후 영국의 정책 변화를 살펴볼 필요가 있다.

■런던을 부활시킨 밀레니엄 프로젝트

19세기 내내 산업혁명을 선도했고 20세기 중반까지 세계 정치와 경제를 주도했던 영국. 영원히 기세등등할 것 같은 그 영국도 20세기 중반 이후 극심한 노동 운동과 과도한 복지 정책으로 경기 침체와 재정 적자의 수렁으로 빠져들었다. 급기야는 국내외적으로도 ‘영국병’이라는 조롱섞인 비아냥을 감수해야 했다. 이 상황에서 대반전을 준비한 사람이 ‘철의 여인’ 대처 수상이었다. 1979년 집권에 성공한 보수당의 대처 수상은 철밥통으로 일컬어지던 국영 기업들을 과감하게 민영화하고 경쟁력이 없는 산업에 매몰찬 구조조정의 칼을 들이밀었다.

대처는 새 천년을 향한 영국호의 조종사로서 좌절과 비관으로 뒤덮인 황무지를 개간해 곧게 뻗은 활주로를 만들었다. 바통을 이어받아 영국호의 이륙을 위한 도움닫기를 한 이는 존 메이저 수상. 그는 21세기 영국의 화려한 부활을 예고하는 범국가적 이벤트, 바로 밀레니엄 프로젝트(1995년)를 선언했다. 주요 사업들로는 그리니치빌리지에 밀레니엄 돔(Millenium dome) 건설, 세계 최대의 회전 그네인 런던 아이, 템스강의 보행자 전용 다리인 밀레니엄 브리지, 낙후된 템스강 남부의 주빌리 라인(지하철) 건설, 그리고 테이트모던미술관 건설 등이다.

이 가운데 가장 역점을 둔 부분이 오랫동안 방치됐던 템스강 남쪽의 활성화였다. 밀레니엄 돔은 당초 예상과 달리 엄청난 적자를 내기도 했지만 전체적으로는 런던 부활의 전기를 마련했다는 평가를 받았다. 이 프로젝트들 가운데 가장 화려한 성공을 거둔 사업이 뭘까. 바로 테이트모던이었다.

■화력발전소를 미술관으로 리모델링

1981년 템스강 남쪽의 뱅크사이드 화력발전소가 폐쇄된 이후 20년 이상 버려졌던 자리에 현대미술관을 짓기로 하고 1994년 국제현상 공모를 내걸었다. 전 세계에서 내로라하는 건축가들 설계 경기에 참여했다. 대다수 건축가들은 흉물이 된 발전소를 헐고 그 자리에 새 건물을 짓도록 제안했다. 그러나 최종 심사에 오른 6개 작품 가운데 유일하게 스위스 출신의 젊은 건축가 두 사람, 헤르조그(Herzog)와 드 므롱(de Meuron)이 공동 제안한 작품만이 기존 화력발전소 건물을 리모델링하는 방안을 제출해 당선의 영예를 안았다.

그들은 이렇게 말했다. “우리의 전략은 적(敵)의 에너지와 맞서 싸우기보다 받아들여 새롭게 활용한 것입니다. 다시 말하자면, 거대한 산과 같은 벽돌 건물의 물리적인 힘을 부수거나 축소시키지 않고, 그대로 인정하고 엉뚱한 방향으로 새롭게 받아들인 것입니다.”

당초 발전소는 철골조이고 외부는 벽돌 마감이었다. 중앙 굴뚝 높이는 99m인데 맞은편에 있는 세인트 폴 성당의 돔보다 일부러 낮게 지었다고 한다. 길이 200m의 터빈 건물은 드라마틱한 미술관의 입구가 되고, 발전소의 천장을 걷어낸 자리에는 유리 지붕을 얹고, 중앙의 높다란 굴뚝은 마치 런던 밤바다에 우뚝 선 등대처럼 꾸미는 것이었다.

기다란 잿빛 벽들, 덩그렇게 높은 천장, 그리고 검정색 철강 거더들은 화력발전소 특유의 기능을 상징하지만, 누가 이런 공간이 현대미술관의 기능에 적합하리라고 감히 생각이나 했겠는가. 이 건물의 화려한 변절(?)을 보노라면 ‘형태는 기능에 따른다’고 주창하던 기능주의자들이 할 말을 잃어버릴 것 같다.

여기서 가장 눈여겨볼 점은 기존 천장을 걷어내고 유리 지붕을 얹어 건물 내부에 자연광을 불러들인 점이다. 이렇게 해서 미술관에 어울리는 이상적인 공간을 연출했다. 특별히 많은 돈을 들이지 않은 것은 덤이다. 덩그렇게 높은 천장은 마치 현악기의 공명통이나 동양화의 여백처럼, 관람객들의 가슴에 큰 울림을 주게 된 것이다.

■연 400만명 찾는 관광 명소로 탈바꿈

테이트모던은 당초 연 평균 180만명 정도의 관람객을 예상했지만 첫 해에만 500만명이 들었다. 이후에는 매년 400만명이 찾는다. 현대자동차는 2015년부터 11년간 테이트모던과 파트너십(후원) 협약을 맺고 터빈홀에서 ‘현대 커미션’이란 전시 프로젝트를 진행하고 있다.

그렇다면 테이트모던이 성공한 이유는 뭘까.

첫째, 양호한 입지와 교통망 신설이다. 유로터널 개통으로 외국 관광객이 급증한 이유도 있지만 작게는 지역 교통망의 개선이다. 밀레니엄 프로젝트로 선정된 이후 지하철 연장, 도크랜드(Dock land)와 카나리 워프(Canary Wharf)를 잇는 페리보트의 운행, 그리고 보행 전용 밀레니엄 브리지 가설 등으로 접근성을 개선한 것이다. 여기에 맞은편의 명소인 세인트 폴 성당과의 연계 동선도 획기적으로 개선했다.

둘째, 정부 지원과 50%의 민자 유치를 들 수 있다. 셋째, 느리지만 진지하게 전문가와 대중의 의견을 수렴한 점도 성공 요인으로 꼽힌다.

노후한 산업 시설을 문화 공간으로 바꾼 사례는 테이트모던 외에도 많다. 예컨대, 철도 역사를 개조한 프랑스 파리의 오르세미술관, 맥주 공장을 바꾼 일본의 사포로미술관 등이 있다. 우리나라에도 덕수궁미술관, 부산의 미문화원(일제 강점기 동양척식회사)을 근대 역사관으로 전환한 사례를 꼽을 수 있다.

하지만 테이트모던이 그 중에서도 가장 훌륭한 평가를 받는 이유는 뭘까. 그것은 단순히 건물 자체의 변신에 머물지 않고 한 도시의 이미지를 센세이셔널하게 바꿨다는 데 있다. 마치 작은 알약 하나로 거대한 화학 변화를 일으키게 하는 촉매 현상처럼 말이다. 테이트모던은 런던의 문화 발전소로 우아하게 거듭났다.

'유럽' 카테고리의 다른 글

| 미국의 세계 제패를 이끈 불가사의 구조물 (0) | 2017.03.05 |

|---|---|

| 3일에 1개층씩 골조 올라간 '마천루의 제왕' (0) | 2017.03.05 |

| 136개의 음향판이 춤추는 '카라얀의 서커스' (0) | 2017.03.05 |

| '피사의 사탑'보다 10배 기울어진 싱가포르의 상징 (0) | 2017.03.05 |

| 24년 대역사 끝에 완공한 세계 최장 해저터널 (0) | 2017.03.05 |